Ausgabe 36 · Juni 2023

Diesen Artikel als PDF

Als Azubi in einem VSF-Laden

von Tobias Kröll

»Der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird!« 1988 hatte ich Rio Reiser mit diesem Ton-Steine-Scherben-Refrain live beim Friedrichshafener Kulturufer gehört. Schon zuvor hatte ich beschlossen, niemals ein Auto anzuschaffen und im Alltag möglichst Fahrrad oder Zug zu nutzen. Hoimar von Ditfurths Buch »So laßt uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen – es ist soweit« hatte ich 1985 verschlungen und die darin erwähnte Studie »Global 2000 – Der Bericht an den Präsidenten« stand kurz darauf in meinem Regal. Das Fahrrad-Reparaturbuch von Christian Kuhtz aus seiner Reihe »Einfälle statt Abfälle« hatte mich begeistert. In einer Schweizer Fahrradzeitschrift las ich 1988, dass eine Gruppe Studierender der ETH Zürich ein voll verkleidetes Tretfahrzeug mit E-Hilfsmotor, zwei Sitzplätzen und 90 km/h Höchstgeschwindigkeit gebaut hatte, das später als TWIKE bekannt werden sollte. Bei all dem wollte ich irgendwie mitmachen. Ich wollte Teil der Bewegung sein und Autos durch Fahrräder ersetzen. Ich wollte nach dem Zivildienst nicht ewig Politik oder sonst etwas studieren. Ich wollte konkrete Umweltpolitik machen. Hans A. Pestalozzis Buch »Auf die Bäume, ihr Affen« (1989) bestärkte mich darin (Radiointerview mit dem Autor zum Buch). Seine Ideen saugte ich auf und kaufte mir daraufhin Bücher von Horst Stowasser zu Anarchismus und dem »Projekt A«, zum konkreten basisdemokratischen Umbau der Gesellschaft in Richtung Herrschaftsfreiheit.

Auf einer Radtour mit FreundInnen vom Bodensee aus durch Baden-Württemberg hatten wir schon 1984 Station in Tübingen gemacht. Ich war begeistert von den vielen alternativen Menschen auf der Straße und von einem Fahrradladen namens »Gegenwind«, in dessen Schaufenster ein blaues Motobecane-Reiserad mit sage und schreibe 18 Gängen, Rennlenker und einem damals noch ungewöhnlichen Dreifachkettenblatt stand.

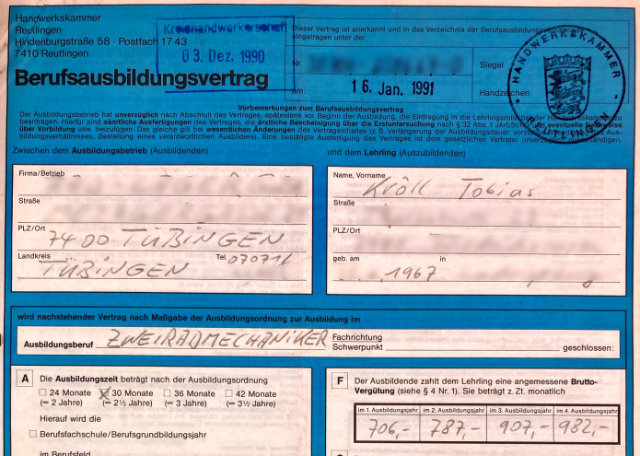

So bewarb ich mich schließlich 1991 im Alter von 24 Jahren enthusiastisch in einem der beiden Gegenwind-Nachfolge-Fahrradläden, der Mitglied im Verbund selbstverwalteter Fahrradläden (VSF) war, um eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker, Fachrichtung Fahrrad zu beginnen. Im VSF war die Marke »Fahrradmanufaktur« entstanden und schnell Kult geworden. Der Mountainbike-Boom hatte gerade zu einem Entwicklungsschub bei Kettenschaltungen geführt. Die ökologische Verkehrswende schien nicht mehr aufzuhalten. Die bessere Gesellschaft war für mich zum Greifen nahe. Ich war überzeugt: In zehn Jahren würden alle Menschen Fahrrad fahren! Ich unterschrieb schließlich einen Ausbildungsvertrag für Herbst 1991 und machte davor noch ein Praktikum beim Rahmenbauer Nöll. Das Lehrlingsgehalt war für mich ganz ordentlich. Den Rest zum Leben würde ich über Ausbildungsbeihilfe bekommen.

Im September 1991 war es so weit. Mein Enthusiasmus wurde gleich zu Beginn etwas gedämpft, weil der Laden ja gar nicht selbstverwaltet organisiert war. Ich hatte als Auszubildender keinerlei Mitspracherecht. Einer der Chefs meinte sogleich auch, sie hätten mit den Selbstverwaltungsansprüchen des VSF und den weiteren Ideen nicht so viel am Hut. Sie wollten schlicht einen guten Fahrradladen machen. So kam ich schnell zu der Einsicht, dass ich einfach in einem Fahrradladen mit drei Chefs arbeite. Das war nicht immer leicht, da es Kontroversen gab und die Chefs in vielen Dingen jeweils andere Ansichten und Herangehensweisen hatten. Einer war als studierter Sozialpädagoge Quereinsteiger und eher flapsig drauf. Der zweite war gelernter Feinmechaniker und nahm alles sehr genau. Von ihm lernte ich technisch am meisten, wofür ich noch heute dankbar bin. Den Perfektionismus fand ich allerdings etwas anstrengend. Der dritte war Mechanikermeister und strahlte eine gewisse Ruhe und Souveränität aus. Sie waren alle auf ihre Weise liebenswert und originell, aber die Kombination empfand ich als anstrengend.

Zu den drei Chefs kamen am Anfang mein Vorgänger-Auszubildender, der kurz vor dem Abschluss stand, und mehrere Aushilfen. Gegen Ende meiner Ausbildung formulierte ich den Spruch, dass mir ein wertkonservativer Chef lieber ist als mehrere in einem »als alternativ geltenden Laden«, die sich auch noch in vielen Dingen und Herangehensweisen uneinig sind. Immerhin gab es fast jeden Tag einen Kaffee auf Kosten des Hauses. Dazu ging meist ich mit einem Tablett in das drei Häuser weiter gelegene italienische Stehcafé. Alle drei Monate kam dann eine Rechnung um die 1.000 DM, was immer zu heftigen Diskussionen unter den Chefs führte, ob das noch tragbar sei.

Die Berufsschule als Blockunterricht war in Seesen/Harz – eine willkommene Abwechslung. An den Wochenenden fuhr ich in dieser ersten Zeit nach der Wende öfters nach Berlin, nicht zuletzt, um in Kreuzberg den Windhauch der »großen alternativen Gesellschaftsveränderung« zu spüren (Jahre später, in der Saison 2005, arbeitete ich dann ein paar Monate im Fahrradladen »Radlust« in Kreuzberg, den ein Urgestein der Berliner Hausbesetzerszene gegründet hatte).

Nachdem ich 1993 meinen Gesellenbrief in der Tasche hatte, wurde ich in meinem Ausbildungsbetrieb für die Werkstatt übernommen. Ein weiterer Auszubildender war eingestellt worden. Zur selben Zeit ging ich ein paar Mal zu Treffen der Gewerkschaft FAU (Freie ArbeiterInnen Union) in Stuttgart. Einem Chef sagte ich, dass ich zur anarchistischen Gewerkschaft ginge, und meinte: »die verhandeln nicht über Löhne«. Seine Antwort: »Wir verhandeln auch nicht!« Ich bekam als Geselle 17 DM Stundenlohn, meine Chefs gaben sich als Ladeninhaber 45 DM, wie sie mir offen sagten. Irgendwie fand ich das in dieser Konstellation nicht ganz so ungerecht. Immerhin trugen sie ja auch alleine das Risiko. Aber ich bekam deutlich weniger als die Hälfte. Das nagte schon an mir, ich war schließlich mit meiner Arbeitskraft eine Hauptstütze der Werkstatt.

Ich glaube, 1993 oder 1994 fuhr ich mit meinem Meister zu einem VSF-Treffen nach Fulda. Es kam mir vor wie eine SMV-Versammlung Mitte der 1980er Jahre mit Strickpullis bzw. wie die ersten Treffen der Grünen mit Rauschebärten Ende der 1980er Jahre. Ganz genau erinnere ich mich nicht mehr. VSF-Mitglied Kalle Kalkhoff fand ich mit seiner »Fahrraddynastie-Geschichte« beeindruckend. Im Begleitprogramm wurde ein Besuch bei Rohloff angeboten, damals »nur« ein kleiner Hersteller besonders hochwertiger Fahrradketten. Ich wählte aber den Besuch beim Rahmenbauer Holger Koch, der Werkstatträume in der damals noch jungen Kommune Niederkaufungen gemietet hatte, die ich sehr inspirierend fand. Ich glaube, in Kassel traf ich auch Mitarbeiter des Neustädter Fahrradladens »Pirad«. Das fand ich besonders spannend, weil in Neustadt ja der Versuch begonnen worden war, Horst Stowassers Ideen zum »Projekt A« umzusetzen. Die Pirad-Leute meinten, dass es in Deutschland quasi keine selbstverwalteten Läden gäbe, wenn man strenge Maßstäbe anlegte. Ein Laden mit sieben Chefs und mehreren Angestellten ist nicht selbstverwaltet.

Alles in allem merkte ich relativ bald, dass es schwieriger war und wohl länger dauern würde, die Gesellschaft umzukrempeln, als ich gedacht hatte. Die »alternativen« Fahrradläden mussten sich auch am kapitalistischen Markt behaupten, waren denselben Marktgesetzen bzw. -tendenzen ausgesetzt und waren auf die gleichen asiatischen Lieferanten angewiesen wie die anderen Fahrradläden auch.

Zudem hatte ich das Gefühl, dass einige Mitarbeiter in verschiedenen »alternativen« Läden in ihrem Idealismus so überhaupt keine Ahnung vom Wirtschaften hatten. Die Fahrradmanufaktur in Bremen hatte ganz konkrete Vororder-Zahlen der vielen VSF-Läden, konnte also theoretisch gut planen und dennoch ging sie bald in Konkurs und wurde von einer größeren Firma als Marke übernommen. Mir schien recht bald die Vorgehensweise meiner drei Chefs tendenziell (am kapitalistischen Markt) ökonomisch sinnvoller zu sein als halbgare Alternativen: einfach einen guten Fahrradladen machen.

Aber ich wollte mehr, hatte größere Ansprüche an gesellschaftlichen Wandel. Ich kam zu dem Schluss, dass es für einen guten selbstverwalteten Betrieb unbedingt notwendig ist, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und sich gegenseitig wertschätzen, bereit sind, Kompromisse einzugehen und auch mal sich selbst infrage zu stellen. Über die Jahre machte ich mir immer wieder Gedanken zu alternativem Wirtschaften und schaute mir interessiert alle möglichen Betriebe an.

Es hat schon seine Gründe, dass Mönche in einem Kloster, das ich einmal besuchte, als Mitbrüder nur psychisch stabile Menschen aufnehmen, die sich in eine Gemeinschaft einfügen können. Egozentrische Menschen oder Menschen mit unbearbeiteten psychischen Besonderheiten – kombiniert mit Beratungsresistenz – können jede Gemeinschaft unter massiven Stress setzen. Eine stabile, gefestigte Gemeinschaft kann sich um Menschen mit massiven Problemen kümmern. Menschen mit massiven nicht aufgearbeiteten Problemen oder narzisstischen Störungen können idealistische Gemeinschaften sprengen, wenn die möglichen Probleme nicht schon grundlegend ins Konzept eingebaut und angemessen berücksichtigt werden. Auch gibt es offensichtlich Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, unter ökonomischem Erfolgsdruck angemessen zu kooperieren. Ich kam zu der schmerzlichen Einsicht, dass manche Menschen – aus welchem Grund auch immer – einfach nicht in der Lage sind, mit anderen gleichberechtigt und wertschätzend zusammenzuarbeiten.

Als Bilanz zog ich für mich, nach meiner Ausbildung in einem VSF-Laden, die Schlussfolgerung, dass es unheimlich schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, an einem kapitalistischen Markt dauerhaft alternative Ideen zu verwirklichen (der VSF zog ja auch irgendwann die Konsequenz und benannte sich in »Verbund Service und Fahrrad« um; ein Zusammenschluss von Fahrradläden, die sich bemühen – ohne umfassenden Weltverbesserungsanspruch –, einfach gute Arbeit zu leisten, wie es meine drei Chefs schon Anfang der 1990er Jahre im Sinn hatten).

20 Jahre später half ich mit, ein Wohnprojekt des Mietshäuser Syndikats aufzubauen. Hier wurde Selbstverwaltung tatsächlich verwirklicht. Mit allen Schwierigkeiten. Abstimmungsmodelle mit angestrebtem Konsens nach Ideen der Soziokratie wurden gelebt. »Menscheln« tut es überall und auch Horst Stowassers letztes Projekt, das Mehrgenerationen-Wohnprojekt Eilhardshof als »Plan B« zum »Projekt A« ist leider aus verschiedenen Gründen gescheitert (SWR Reportage). Aber aus Fehlern kann man bekanntlich lernen.

Es ist vermutlich deutlich einfacher, »Immobilien dem Markt zu entziehen« und mit relativ gesicherten langfristigen Mieten zu planen, als sich mit einem ambitionierten Alternativanspruch am kapitalistischen Markt zu halten. Letzteres scheint mir nahezu unmöglich, wenn nicht eine fundierte, tiefgehende alternative Philosophie als Grundlage in den Köpfen der Beteiligten vorhanden ist, die ein ständiges Reflektieren und Korrigieren und die Wertschätzung des Gegenübers beinhaltet.

Zum Autor

Tobias

Kröll, Jahrgang 67, Schulsozialarbeiter in Wangen/Allgäu,

Fahrradmechaniker und Sozialwissenschaftler (Diplom-Pädagoge), Mitglied

der

Tübinger Forschungsgruppe

und Fellow des

Berliner Instituts für kritische Theorie. Von 2014 bis 2018 erschien in der Fahrradzukunft seine Kolumne »Tobis Fahrradgeschichten«.

Tobias

Kröll, Jahrgang 67, Schulsozialarbeiter in Wangen/Allgäu,

Fahrradmechaniker und Sozialwissenschaftler (Diplom-Pädagoge), Mitglied

der

Tübinger Forschungsgruppe

und Fellow des

Berliner Instituts für kritische Theorie. Von 2014 bis 2018 erschien in der Fahrradzukunft seine Kolumne »Tobis Fahrradgeschichten«.