Ausgabe 38 · Juni 2024

Tobis Fahrradgeschichten

von Tobias Kröll

Beschleunigung, dynamische Stabilisierung, Triggerpunkte und respektvolles Miteinander

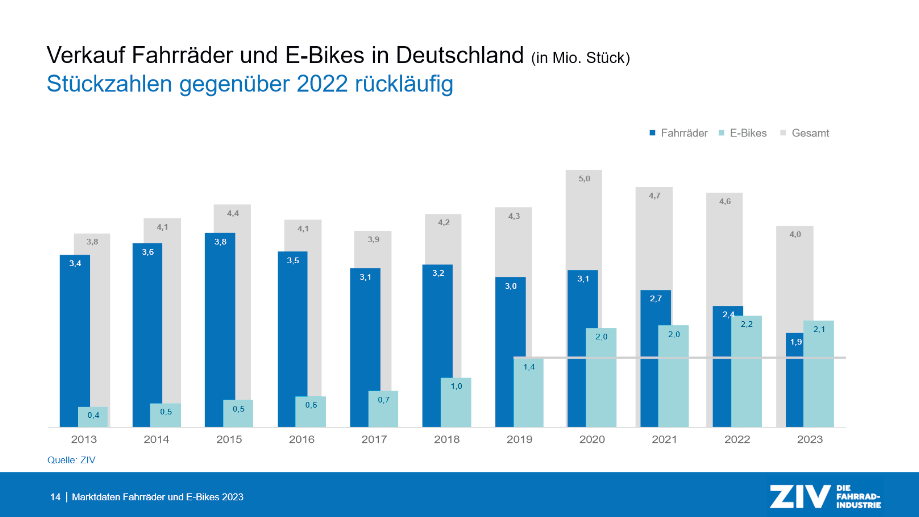

Der Fahrradbranche werden seit Jahren enorme Wachstumschancen prognostiziert. Sie profitierte von der Klimakrise und der Corona-Krise. Elektrofahrräder sind eine wesentliche Ursache für diesen Boom. Sie tragen nicht nur zum Wachstum, sondern auch zur allgemeinen Beschleunigung bei. Meine Erfahrung: Wer sein Fahrrad durch ein Pedelec ersetzt, fährt tendenziell immer mit Motor, anstatt diesen z. B. ausschließlich bei Steigungen einzuschalten, wie eine ehemalige Kundin von mir. Ich hatte mich gewundert, wie lange ihr Akku hält, und sie darauf angesprochen. Und ich gebe zu: Ich selbst wäre auch anfällig, mich daran zu gewöhnen, auf die beschleunigte Art zu fahren, wenn ich denn so ein Gefährt hätte.

Interessanterweise gehen viele Menschen auch undifferenziert davon aus, dass Stromverbrauchen per se umweltfreundlich ist, selbst wenn man z. B. ein normales Fahrrad durch ein Pedelec ersetzt, oder Laufen durch einen E-Scooter (anstatt ein Auto durch ein Fahrrad oder Elektrofahrrad). Es kommt darauf an.

Moderne Gesellschaften unterliegen einem Wachstums- und Beschleunigungszwang und lassen sich nur dynamisch stabilisieren, sagt Hartmut Rosa und meint damit vor allem kapitalistische westliche Gesellschaften. Dass dies bestenfalls eine Momentaufnahme ist und dass dieser »Beschleunigungszwang« eben nicht zu gesellschaftlicher Stabilisierung, sondern zu strukturell schwer oder gar nicht mehr beherrschbaren Krisen führt, vernachlässigt der Soziologe im Aufbau seiner »Resonanztheorie«, die ansonsten durchaus wichtige Anregungen enthält.

Das Fahrrad könnte sich als wegweisendes Beispiel erweisen: Es lässt sich beim Fahren auch ausschließlich »dynamisch stabilisieren«, aber ganz ohne Beschleunigungszwang, und zwar einfach, indem etwas getan und »der Stillstand« überwunden wird. Das muss geübt und in den »Rad fahrenden Köpfen« verankert werden. Dies könnte ein wichtiger Hinweis sein für die Suche nach einer Lösung globaler Probleme!

»Fahrrad, immer ein Teil der Lösung!«, steht auf einem Sticker des VSF, den ich an mein dänisches Lastenrad geklebt habe. Wohl wahr! Es geht um die sozial-ökologische Entwicklung der Gesellschaft. Zum Radfahren gehören aber eben auch die Menschen dazu. Das ist der Knackpunkt und offensichtlich ein unverzichtbarer wesentlicher Teil der Lösung.

Aber »der Radfahrer« als gesellschaftliches Klischee hat nicht gerade den besten Ruf, z. B. als »Rüpelradler«, wie es der Tübinger Oberbürgermeister Palmer formulierte und dabei auch noch Rückschlüsse (bzw. eher stereotype »Kurzschlüsse«) auf die Herkunft des Radlers zog. Gesellschaftliches Zusammenleben ist komplizierter und Demokratie muss ein Leben lang immer wieder geübt und gelebt werden (Oskar Negt). Dazu gehört eben auch, die Würde der anderen – auch in sachlich harten Auseinandersetzungen – zu respektieren. Das wird immer schwieriger in einer Gesellschaft, die einem Beschleunigungszwang unterliegt, zumal wenn es um existenzielle Fragen wie Flucht, Klimawandel oder Krieg geht, weshalb ich jetzt auch nicht in eine differenzierte Diskussion um »alte weiße Männer«, »Rüpelradler«, Säbelgerassel und Alltagsrassismus einsteige.

Von: Steffen Zahn

Es gibt neben »dem Rüpelradler« auch das Klischee der »Radfahrermentalität«: »nach oben buckeln, nach unten treten«. Das ist aktuell wieder zu sehen am Beispiel des Bürgergelds. Anstatt leistungslosen Reichtum zu besteuern (und ein überholtes ökonomisches Weltbild zu revidieren), wird auf den Schwächsten der Gesellschaft herumgehackt.

Wie gesagt: Wenn das Fahrrad ein Teil der Lösung ist, dann ist die Person auf der »Maschine Fahrrad«, der Mensch, das entscheidende Element der Lösung. Leider »funktioniert« Gesellschaft derzeit so, dass sich Menschen immer weniger zuhören. »Der andere soll das Maul halten« ist inzwischen eine weitverbreitete Einstellung in der Gesellschaft, so Hartmut Rosa. Menschen mit anderer Meinung, anderem Lebensstil undsoweiterundsofort werden zum Feindbild. Bestimmte Dinge wirken als Trigger, die Abwehrreaktionen hervorrufen und den Verstand blockieren … auf vielen Seiten.

So sind in den vergangenen Jahren auch Lastenfahrräder für viele Menschen zu einem Feindbild geworden, zu einem Symbol, dass »uns« ein ganz anderer Lebensstil – inklusive Fleischverbot – aufgezwungen werden soll. »Lastenräder triggern viele Menschen, Luxusyachten nicht«, so die Botschaft eines Podcasts auf ZEIT ONLINE zu einer aktuellen soziologischen Studie. Es ist höchste Zeit, sich an die notwendige Basis humanen menschlichen Zusammenlebens zu erinnern und sich dabei auch immer wieder an die eigene Nase zu fassen (womit ich mich selbstverständlich einschließe).

Der am 2. Februar 2024 verstorbene Soziologe und Philosoph Oskar Negt (Nachruf von mir und von der taz) strahlte trotz kritischer Analyse der Gesellschaft stets Optimismus aus: Es gibt immer eine Lösung! Man darf aber nicht den Anspruch haben, sofort auf alle Probleme klar ausformulierte konkrete Lösungen zu haben. Der Weg ist dann bekanntermaßen das Ziel! Negt wies (siehe oben) darauf hin, dass Demokratie samt respektvollem Miteinander ein Leben lang gelernt und immer wieder trainiert und eingeübt werden muss, tagtäglich, und zwar genau da, wo wir uns befinden, in der konkreten Lebenswelt: in der Familie, in der Schule, bei der Arbeit, im Auto und auf dem Fahrrad.

Zum Autor

Tobias Kröll, Jahrgang 1967, Schulsozialarbeiter in Wangen/Allgäu,

Sozialwissenschaftler und gelernter Fahrradmechaniker. Sein Buch

»Herz-Verstand. Verfügbarkeit – meine Resonanz auf Hartmut Rosa. Braucht

Demokratie Religion, oder was?« wird über

Books on Demand vorraussichtlich im

Juli 2024 erscheinen. Fellow des Berliner

Instituts für kritische Theorie

(InkriT).

Tobias Kröll, Jahrgang 1967, Schulsozialarbeiter in Wangen/Allgäu,

Sozialwissenschaftler und gelernter Fahrradmechaniker. Sein Buch

»Herz-Verstand. Verfügbarkeit – meine Resonanz auf Hartmut Rosa. Braucht

Demokratie Religion, oder was?« wird über

Books on Demand vorraussichtlich im

Juli 2024 erscheinen. Fellow des Berliner

Instituts für kritische Theorie

(InkriT).