Ausgabe 38 · Juni 2024

Fahrradparkhäuser und Fahrradparkanlagen

von Gerhard Ellsässer

Der Radverkehr entwickelt sich als wichtiger Pfeiler des carbonfreien städtischen Verkehrs. Mit der wachsenden Anzahl von Radnutzern sollten die Kommunen strukturierte Konzepte zur Bewältigung des Fahrradparkproblems vorhalten.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur begegnen dem wachsenden Bedarf an Fahrradstellplätzen mit Förderprogrammen in Höhe von 110 Mio. € bis 2026.

Fahrräder parken

Das Parken von Fahrrädern im öffentlichen Raum ist grundsätzlich erlaubt. Jedoch ist der Raum in urbanen Zentren knapp und teuer und hier kommen schon die Einschränkungen und Verbote. Gleichzeitig endet der öffentliche Raum ziemlich abrupt. Das Bahnhofsgelände ist z. B. öffentlich zugänglich, aber kein öffentlicher Raum und deshalb nur Mieträdern der Bahn oder deren Töchtern vorbehalten.

Es gibt also eine Notwendigkeit, der Parkraumknappheit mit neuen Lösungen zu begegnen. Parkanlagen sollen für die eingestellten Räder einen strukturierten Parkraum bereitstellen, einen erhöhten Eigentumsschutz und Schutz vor Witterung bieten. Im ländlichen Raum oder in Wohngebieten können diese Anforderungen durch Flächenparker, im Allgemeinen Doppelstockparkständer, gelöst werden.

Diese technische Lösung ist aber für Parkieranlagen im urbanen Raum unzureichend, da sie, auf zwei Ebenen limitiert, zu viel Fläche verbraucht. Im urbanen Raum sind Lösungen gefragt, die eine hohe Lagerdichte aufweisen, denn die Kosten für den Baugrund sind in zentralen Lagen exorbitant und die Nutzerfreundlichkeit bemisst sich an den intermodalen Knoten in zusätzlichem Fußwegaufwand, um vom Rad die Bahn zu erreichen.

Bis jetzt wird bei den größten Fahrradparkhäusern in Utrecht und Amsterdam Centraal das Problem der geringen Lagerdichte von Flächenparkern durch den Bau von mehreren Parkebenen gelöst, ähnlich wie bei Parkdecks für Autos.

Das größte Fahrradparkhaus der Welt mit 11.500 Stellplätzen wurde 2023 in Utrecht eröffnet. Durch die direkte bauliche Verbindung zu den Bahnsteigen ist der zusätzliche Fußweg vom Fahrradstellplatz zum Zug so kurz gehalten, wie es baulich möglich ist.

Von: Petra Appeldorn

Da die Radfahrer ihre Räder selbst ausparken, fallen keine Bereitstellungszeiten an. Solche Parkhäuser, eng verzahnt mit den intermodalen Knoten, müssen von Grund auf mit dem Bahnhof architektonisch geplant sein. Utrecht und Kopenhagen haben andere städtebauliche Voraussetzungen als deutsche Großstädte, da das Bahnhofsumfeld dieser Städte weitgehend frei von Autos ist.

Von: Petra Appeldorn

Eine »wegweisende Architektur für eine immer bessere Zukunft« zu bauen lautet das Credo des Architekturbüros Ector Hoogstad. Damit lagen die Planer mit den Gestaltern der Stadt Utrecht auf einer Linie. 17.000 m2 Fläche werden für das Parksystem genutzt. Die Kapazität beträgt 11.500 Fahrradstellplätze. Bei der Betrachtung der Lagereffizienz ergibt sich ein Wert von etwas mehr als 1,5 m2/Stellplatz. Wenn man für ein Fahrrad einen Stellplatzbedarf von etwa 0,8 × 2 m annimmt, ergibt sich eine Stellfläche von 1,6 m2. Diese Lagerdichte ergibt sich in der Anlage am Bahnhof in Utrecht durch die Lagerung der Fahrräder zweifach hoch in Doppelparker mit ungefähr 50 % Verkehrsfläche für die Einlagerung. Bei dieser Lagerplatzeffizienz werden lange Verkehrswege für die Einlagerung über die drei Geschosse notwendig. Die Länge der Wege wird durch die günstige Lage zu den Bahnsteigen kompensiert.

Von: Petra Appeldorn

Betrachten wir das Fahrradparkhaus am Amsterdamer Hauptbahnhof Centraal. Das Parkhaus ist ein Entwurf von VenhoevenCS architecture+urbanism, Van Hattum en Blankevoort und DS landschapsarchitecten. Die Anlage wurde 2023 fertiggestellt, zu Gesamtkosten von 64 Mio. €. Das Fahrradparkhaus hat eine Kapazität von 7.000 Stellplätzen.

Sowohl in Utrecht als auch in Amsterdam präsentieren sich die Parkhäuser durch zahlreiche gestalterische Superlative im Innern als architektonische Meisterleistung.

Von: Petra Appeldorn

Die drei Geschossebenen sind durch riesige dreispurige Fahrsteige erschlossen.

Solche Anlagen sind im Betrieb dauerhaft kofinanzierungsbedürftig. Dazu bedarf es eines politischen Willens. Verschaffen wir uns einen Überblick über die Kosten einer solchen Anlage. Die Fixkosten bestehen aus der Flächennutzung des Grund und Bodens sowie der Abschreibung der Kosten für die bauliche Anlage. Die Betriebskosten setzen sich in erster Linie aus Verwaltungskosten, den Servicekosten zum Erhalt der Anlage sowie den Energiekosten zusammen. Treiber für die Energiekosten sind die technischen Anlagen wie Fahrstege, die Beleuchtung und die Belüftung. Die Kostentreiber der technischen Anlagen verursachen neben der Reinigung der Anlage auch in der Hauptsache die Servicekosten.

Laufende Kosten von Fahrradparkhäusern:

- Abschreibung der baulichen Anlage

- Nutzung von Grund und Boden

- Verwaltungskosten

- Servicekosten

- Energiekosten

Bei der Kostenbetrachtung wird klar, dass Flächenparkhäuser aufgrund ihrer geringen Funktionsdichte enorme Kosten erzeugen. Vor allem der Energiehunger ist überaus hoch. Allein für die Erschließung mit mehrspurigen Fahrstegen im Außenbereich sind pro Fahrsteg mindestens 13 kWh Leerlaufstromverbauch zu veranschlagen, dazu kommen die Beleuchtung, Lüftung und technische Anlagen.

Die oben gezeigten in den Niederlanden neu erstellen Parkhäuser für Fahrräder sind technisch große Flächenparkanlagen in einer eigenen funktionalen Architektur. Sie sind sehr energie- und betriebskostenintensiv. Der Vorteil ist ihre Intermodalität. Die beiden Beispiele in Amsterdam und Utrecht zeigen, dass man mit kurzen Entfernungen zur Bahn auch mit Low-Tech-Anlagen einen noch vertretbaren Zeitaufwand für den Wechsel vom Fahrrad auf das Anschlussverkehrsmittel Bahn bereitstellen kann. Architektuur NL schreibt: +-Auch das »Low-Tech«-Installationskonzept ist integraler Bestandteil des Designs. Beide Parkhäuser verwenden zum Verwahren der Fahrräder lediglich Doppelstockständer.

Von: Petra Appeldorn

Vom manuellen Parken in Parkhäusern zum Parken in automatischen Fahrradparkanlagen

Nach der Betrachtung der neuesten und größten Fahrradparkhäuser der Welt und dem enormen Kofinanzierungsbedarf für den laufenden Betrieb wollen wir die weiteren technischen Möglichkeiten betrachten.

Automatische Fahrradparkanlagen haben eine lange Geschichte. Vor 30 Jahren hat die Firma GIKEN, ein japanischer Hersteller von Spundwänden, auf der Suche nach Anwendungen für Spundwände unterirdische automatische Fahrradparkanlagen entwickelt, hierzulande auch als »Fahrradtürme« bekannt. Die Türme waren in erster Linie Schächte, deren Spundwände in Wohnquartieren in den Boden getrieben wurden. Damit lassen sich mit einfachster, aber solider Handlings-Technik Standardfahrräder ein- und auslagern.

Nachdem die Fahrassistenten moderner Fahrzeuge das automatische Parken bald zum Standard werden lassen, haben Hersteller von Autoparksystemen versucht, neue Absatzmärkte zu erschließen und diese in die Jahre gekommene Technik kopiert. Diese technisch einfachen Anlagen können aufgrund ihrer Technik nur einzelne Einlagerungsaufträge seriell abarbeiten und sind damit so langsam, dass sie für Spitzenlastanforderungen ungeeignet sind. Bei einer mittleren Zugriffszeit von 90 Sek. vom Einbuchen erfüllen die Anlagen als Quartiersanlagen ihren Zweck, doch bei einer Zwergschule mit 30 Schülern müsste der letzte 45 Min. auf sein Rad warten.

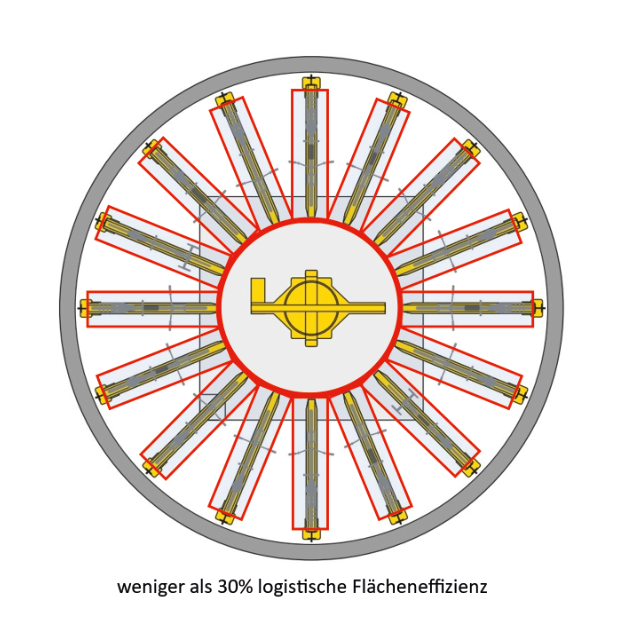

Die automatischen Anlagen sind sehr ökonomisch, was den Energieverbrauch betrifft. Die Fahrradtürme haben zwar eine Flächeneffizienz von nur <30 %/Lagerebene, sie sind jedoch nicht als intermodale Komponente konzipiert.

Die nächste Generation automatischer Parkanlagen

Bei der oben gezeigten Kostenbetrachtung der modernsten Fahrradparkhäuser in den Niederlanden wird klar, dass die Flächeneffizienz der Parkanlagen die wirksamste Stellschraube ist, um die Fixkosten zu begrenzen. Mit der zweiten Stellschraube lassen sich die exorbitanten Energiekosten begrenzen. Fahrstege und Innenbeleuchtung sind gut, doch besser sind Anlagen, die dem Radfahrer das Begehen der Parkflächen abnehmen und damit die Wege in die Anlage ersparen.

Die neuen vollautomatischen Fahrradparkanlagen sind nicht begehbar, sie brauchen kein Licht für die Einlagerung und auch keine Fahrstege in verschiedene Decks. Diese Anlagen lassen sich also sehr ökonomisch und energiesparend betreiben. Solche Anlagen sind speziell entwickelte Fahrradparkanlagen, zugeschnitten auf die Fahrradeinlagerung. Diese Anlagen sind die Antwort auf die Herausforderungen von intermodalen Knoten. Sie arbeiten mit geringen Betriebskosten, hoher Lagerdichte von 0,5 m2/Fahrrad, sind effektiv und schnell.

Velo-Valet-Parken (VVP)

Parken ist ein zeitraubender Vorgang, auf den jeder gern verzichten würde. Deshalb hat sich in der Technik der Begriff Valet-Parken etabliert.

Im Stuttgarter Messeparkhaus ist das fahrerlose Parken für Autos Realität geworden. Autos fahren und parken selbstständig, Einspurfahrzeuge wie Fahrräder nicht. Dafür braucht es eine andere Technik.

Mit dem Begriff Valet-Parken ist ursprünglich die Delegation des Parkens an einen Hotelpagen gemeint. Der Begriff ist also dann systemprägend, wenn man das Parken an einem Übergabeterminal, etwa am Abfahrtsbahnsteig, an die Anlage delegieren kann und an einem anderen Terminal, etwa am Ankunftsbahnsteig, das Rad in Empfang nehmen kann. Solche Anlagen als Komponenten intermodaler Knoten sind technisch auf Auslastungsspitzen ausgerichtet.

Zukunftssicher erweiterbar

Die Kosten lassen sich noch weiter senken, indem man zusätzliche Funktionen intermodaler Knoten wie die Gepäckeinlagerung in diese Anlagen mit integriert. Noch vor wenigen Jahren konnte niemand den Boom der Lastenräder und Fahrradanhänger voraussehen. Deshalb müssen die Anlagen mit unterschiedlichen Formaten zurechtkommen. In erster Linie aber wird man davon ausgehen können, dass der Anteil an Kleinlastenfahrzeugen wie Lastenräder und andere Mikrofahrzeuge weiter steigen und den urbanen Fahrradverkehr ergänzen wird. Die Anlagen sind auch auf diese Anforderungen erweiterbar.

Eine weiter gehende Abhandlung über das Thema Velo-Valet-Parken folgt in einer der nächsten Fahrradzukunft-Ausgaben.

Zum Autor

Gerhard

Ellsässer hat ein Ingenieurbüro für Intralogistik in Freiburg.

gerhard.ellsaesser@gmail.com

Gerhard

Ellsässer hat ein Ingenieurbüro für Intralogistik in Freiburg.

gerhard.ellsaesser@gmail.com