Ausgabe 5 · April 2008

Diesen Artikel als PDF

Eine deutsche »Lichtkafkaeske«

oder Heizvorschriften am Fahrrad

von Michael Wandinger

Überall im Fahrradbereich wird der Konsument von einer Fülle mehr oder weniger sinnvoller Neuigkeiten überhäuft. Als da wären in den letzten Jahren so technische Schmankerl wie hydraulische Scheibenbremsen, Vollfederungen, bei deren Federelementen Dämpfung und Härte eingestellt werden können, Rahmen je nach Geschmack in Aluminium-, Titan-, Spezialstahllegierungen oder sogar in Carbon-Compound-Materialien, die geringstes Gewicht und höchste Festigkeit versprechen. Fast könnte man zu einem Trend zur Übertechnisierung am Fahrrad sprechen.

Überall, ja wirklich überall? Sogar im Segment der Fahrradbeleuchtungen, die in Deutschland immer noch durch den aus der Glühbirnchen-Steinzeit stammenden StVZO-Paragraphen 67 behindert werden, tut sich etwas: Der Übergang zu aktuellen Lichterzeugungstechnologien wie LED und HID ist im vollen Gange. Die auf diesem Sektor interessierten und engagierten Fahrradfahrer werden gedenk der ihnen längst verinnerlichten Zahlen in der folgenden Tabelle sagen: »Endlich!«:

| Leuchtmittel bzw. Prinzip der Lichterzeugung | Lumen/Watt |

|---|---|

| Vakuum-Glühlampe | 5–15 |

| Halogenlampe, normal | 13–20 |

| Halogenlampe, Infrarot-geschirmt | 20–30 |

| Halogen-Hochdruck-Gasentladung (HID) | 80–90 |

| Weiße LED – Luxeon III (2001) | 50 |

| Weiße LED – Cree Xlamp7090XR-E P4 Bin. (Okt. 2006) | 80–90 |

| Weiße LED – Seoul P4 U Bin. (Jan. 2007) | 95 |

| Weiße LED – Cree Xlamp 7090XR-E Q5 Bin. (Aug. 2007) | 100 |

| Weiße LED – Luxeon Rebel (2007) | 95 |

Nebenbei: Zumindest LEDs sind so langlebig (> 50.000 Betriebsstunden), daß Ausfälle praktisch nicht vorkommen. Sie sind halt (wie die Luxeon III) irgendwann nach 5 Jahren veraltet (für 2008 werden 130 lm/Watt prognostiziert), so daß man sich nur aus diesem Grund eventuell einen neuen Scheinwerfer kaufen könnte …

So können wir Fahrradfahrer uns also auf kommende Lichtorgien in dunklen Herbst- und Winternächten freuen?

Sinn oder Unsinn des § 67 StVZO (TA 23)

Immer noch gibt es ihn, den besagten Fahrradbeleuchtungs-Verhinderungsparagraphen § 67 mit seiner TA 23 für Scheinwerfer. Er wurde doch tatsächlich 1996 überarbeitet, und für die 12 Volt-Beleuchtungsanlagen nachgerüstet. So hat man nun die Auswahl zwischen gesetzeskonformen 12 Volt/6 Watt-Anlagen und der althergebrachten 6 Volt/3 Watt-Norm.

Aber eigentlich wird Licht doch nicht in Watt, sondern in Einheiten wie Beleuchtungsstärke (Lux) und Lichtstrom (Lumen) gemessen? Tatsächlich normt diese Werte neben den besagten elektrischen Eingangsleistungen auch die TA 23. 10/20 Lux Beleuchtungsstärke in 10 Meter Entfernung im hellsten Punkt sind vorgeschrieben, auch an die Verträglichkeit wurde gedacht und die Blendung in der so genannten Zone 1 (ca. 3 Grad über dem hellsten Punkt) wurde auf maximal 0,5 Lux festgelegt. Also alles bestens?

| StVZO § 67 TA 23 | Werte |

|---|---|

| Minimale Leuchtstärke in 10 Metern Entfernung, hellster Punkt |

10 (6 Volt, 3 Watt) oder 20 (12 Volt, 6 Watt) (in Lux) |

| Maximale Leuchtstärke in Blendzone 1 |

2 (6 Volt, 3 Watt und 12 Volt, 6 Watt) (in Lux) |

| Minimaler Lichtstrom |

bis 42 (6 Volt, 3 Watt) oder 42 (12 Volt, 6 Watt) (in Lumen) |

Während nun die minimale Leuchtstärke für eine Positionsleuchtenvorschrift passend ist, schießt die maximale Leuchtstärke in der Blendzone 1 doch weit über das Ziel hinaus. Belege für diese Behauptungen gefällig? Suchen wir sie uns doch beim Gesetzgeber selbst. Da wären zum Beispiel die DIN-Normen über Arbeitsstätten in Freianlagen und die ECE 324 über Autoabblendlicht, nach der Blendung mit maximal etwas über 6 Lux in 10 Metern Entfernung zulässig ist.

| Wo? | Wert |

|---|---|

| ECE 324, maximale Beleuchtungsstärke in Blendzone B50L, umgerechnet auf 10 Meter Entfernung | 6,25 Lux |

| DIN 67526 Teil 1, minimale Beleuchtungsstärke in Sportstätten | 80 Lux |

|

minimale Beleuchtungsstärken DIN5035 Teil 2, Baustellen im Hochbau für Gleisanlagen für Docks und Kaianlagen für Tankstellen |

20 Lux 30 Lux 50 Lux 100 Lux |

KFZ-Abblendlicht ist, wie jeder weiß, der schon mal nachts Auto gefahren ist, bestenfalls bis ca. 60 km/h ausreichend, bei Nässe wegen der dann miserablen Retroreflektion der Straßenoberfläche nur für noch geringere Geschwindigkeiten. Die Werte zu Arbeits- und Sportstätten im Freien sprechen für sich.

Und da stellt sich doch die Frage nach dem Fahrrad-Fernlicht im § 67 bzw. der TA 23. Nicht vorhanden, schlicht vergessen oder braucht ein Fahrrad so was nicht?

Der Messabstand von 10 Meter im § 67 mit dann schon nicht ausreichender Beleuchtungsstärke scheint bei 30 km/h, einer Geschwindigkeit, die geübte Radfahrer im Alltag durchaus erreichen, zudem sehr dürftig, in der üblichen Sekunde Reaktionszeit legt ein so schneller Radfahrer schon 8 Meter zurück, bei einer nahezu optimalen Bremsung mit guter Bremsanlage und 4 m/sec2 werden weitere 8 Meter bis zum Stillstand benötigt, in der Summe also 16 Meter.

Der Alltagsradfahrer hat in lichttechnischer Hinsicht etwas vereinfacht 3 typische Fahrsituationen:

- Mittlere Geschwindigkeit innerorts: In Mitteleuropa sind geschlossene Ortschaften meistens mit Natrium-Dampflampen oder ähnlichem ausgeleuchtet. Dieses Licht reicht für die Orientierung eines Radfahrers aus. Es geht also eigentlich nur darum, durch das eigene Licht gesehen zu werden und dunkle Ecken auszuleuchten. Hierzu dürfte eine StVZO-konforme Leuchte ausreichend sein.

- Hohe Geschwindigkeit außerorts: Hier wird man sich entweder auf einer Fahrbahn bewegen oder auf einem Fahrradweg, der meist unmittelbar neben einer Fahrbahn verläuft. Man braucht wegen der hohen Geschwindigkeit viel Licht, aber eng fokussiert gerade nach vorn, da die Kurvenradien eher gering sind. Der Lichtkegel sollte leicht schräg nach unten gerichtet sein, um Blendung zu verringern. Leider wird man ständig von entgegenkommenden KFZs geblendet, also braucht man sehr viel Licht, um in dieser Zeit nicht völlig blind zu fahren. Hier ist starke Akku-Beleuchtung durchaus sinnvoll.

- Mittlere Geschwindigkeit auf Feldwegen, außerorts, unbeleuchtet oder Fußwegen: Die Palette solcher Wege reicht von bestens ausgebaut, geteert bis Fußpfad, der durchaus Haken schlägt und sehr schlechten Untergrund hat. Die Ausleuchtung muß hier eher breit sein, allein den Boden zu beleuchten reicht auch nicht, da im schlimmsten Fall Zweige in den Weg hineinragen. Um auf unbekannten Wegen überhaupt rechtzeitig die Kurven zu erkennen, muß ein möglichst breites Sichtfeld erleuchtet werden und räumliches Sehen (hohe Leuchtstärke) ermöglichen. Auch hier hat Akku-Beleuchtung eine Existenzberechtigung.

Der Lichtkegel, der nach StVZO verlangt wird, deckt gerade mal Situation 1 ab, Situation 2 benötigt Fernlicht mit mindestens 100 Lux, Situation 3 benötigt einen horizontal wenigstens 20 bis 30 Grad breiten Lichtkegel im Nahbereich.

Die Konsequenz für Fahrradbeleuchtung? Die Vorschriften lassen sich einfach und billig durch in keiner Weise ausreichende »Positionsleuchten« erfüllen. Damit hat ein Hersteller einen enormen Kostendruck, wenn er einen ausreichend hellen Fahrradscheinwerfer konstruieren will. Denn er muß bei der Erfüllung des überaus harten »Blendwertes« an die Grenze des technisch machbaren bei der Reflektorentwicklung gehen, und das wird teuer (Möglichkeit 1).

Oder der Hersteller hat einen kleinen Markt in Deutschland, wenn er die Vorschriften nicht erfüllen will, sehr helle und hochwertige Scheinwerfer anbietet und zumindest marketing-technisch auf Teilmärkte wie »Off Road« bzw. MTB ausweichen muß (Möglichkeit 2).

Oder der Hersteller will weder ausreichend helle Scheinwerfer konstruieren, noch die StVZO erfüllen und nimmt ein Modell, das im weniger restriktiven Ausland vertrieben wird, in Baumärkten aller Art werden derlei Scheinwerfer mit einem kleingedruckten Hinweis »nicht im Bereich der StVZO zulässig« finden sich solche Angebote zuhauf (Möglichkeit 3).

Möglichkeit 1 und 2 ausreichend helle Scheinwerfer zu konstruieren führen zu entsprechend hohen Stückpreisen und verhindern wegen den damit verbundenen Kosten eine weite Verbreitung guter Scheinwerfer, mit Möglichkeit 3 ist niemandem außer vielleicht dem Hersteller geholfen.

Fortschritt oder Halogen gegen LED und HID

Aber es gibt doch jetzt LED-Scheinwerfer wie die IQ-Serie von

Busch & Müller und den Inoled Extreme, die damit werben,

die TA 23 um Faktor 4 (IQ) bzw. Faktor 3 (Inoled) zu übertreffen. Das

klingt paradiesisch. Die Krönung allerdings sind die »bis zu 140 Lux« des

HID-Scheinwerfers Big Bang von Busch & Müller.

Ja, das gibt es. Aber die Vergleiche zeigen, daß dies kein Beleg für

besondere Leistungsfähigkeit ist, sondern bittere Notwendigkeit und mit

aktueller Leuchtmitteltechnik auch ein Leichtes. Der Inoled Extreme wird

dabei ohnehin schon wieder von der TA 23 und der Blendgrenze von 2 Lux

kassiert, er ist zu hell.

Was ist da also los? Was können LEDs? Warum bricht immer noch nicht eitel Freude über LED- bzw. HID-Schein aus?

Zunächst mal, was wäre möglich? Wenn 6 Watt Eingangsleistung legal sind, sind damit an aktuellen LEDs (Tabelle oben) theoretisch bis zu 600 lm (!) zu erzeugen und das wäre sogar mehr als die brachiale Lichtgewalt, die der »Big Bang« von Busch & Müller für seine 700 € erzeugen kann. Tatsächlich hat jeder Dynamo auch nicht konstant 6 Watt/12 Volt oder 3 Watt/6 Volt am Ausgang, sondern eine drehzahlabhängige Kennlinie. Die bekannte hochwertige SON-Nabendynamo-Familie erzeugt auch 12 V/6 Watt, wie auch der Artikel von Andreas Oehler in Fahrradzukunft 4 belegt, nur eben nicht bei den vom Gesetzgeber geforderten 10 km/h. Nun weist der typische Dynamo steigende Spannung und Leistung bei höheren Geschwindigkeiten auf. Genau genommen ist die abgegebene Leistung bei Klauenpolläufern (z. B. Nabendynamos) ohne weitere elektronische Regelung abhängig von der mechanischen Eingangsleistung (ganz grob proportional zur Geschwindigkeit) und dem Lastwiderstand. Höhere Lastwiderstände ziehen bei hohen Geschwindigkeiten tendenziell die höchsten elektrischen Eingangsleistungen. Die 3 Watt/6 Watt Anlagen sind auf genormte Lastwiderstände (12 Ohm für 6V-Anlagen, 24 Ohm für 12V-Anlagen) gerechnet. Ein Leuchtmittel, das den Lastwiderstand mit der Geschwindigkeit erhöht, wäre also ideal. Leider wird dieser Weg zugunsten Austauschbarkeit von Dynamo und Leuchtmittel nicht gegangen, sondern fest für eben 3 Watt/6V oder 6 Watt/12V ausgelegt.

Der Gesamtwirkungsgrad wird damit mit steigender Geschwindigkeit immer

schlechter.

Genau hier wird ein gewaltiges Potential verschenkt, und das ist der

Ansatzpunkt der »Doppelt hellt besser«-Idee, die ganz einfach auch in

einer »Scheinwerfer-Einheit« integriert werden könnte. Da die aktuellen

LED-Scheinwerfer aber auf eine Maximalleistung des Leuchtmittels von 3–3,5 Watt ausgelegt sind, muß jede mehr zur Verfügung stehende Eingangsleistung

»entsorgt« werden, und davon steht eine ganze Menge zur Verfügung: Und

wieder belegen hier Andreas Oehlers Messungen, daß die »3 Watt«-Nabendynamos tatsächlich über 7 Watt Leistung bei geeigneter

Beschaltung und hoher Geschwindigkeit abgeben.

Heizen oder Leuchten?

»Überspannungen« und »Überleistungen« nach gesetzlichen Anforderungen beherrschen, das können die kommerziellen Hersteller nun aber doch und damit kommen wir zum eigentlichen Thema des Artikels. Wie vernichte ich möglichst »effizient« wertvolle menschliche Antriebsleistung?

Das Fahrrad ist im Unterschied zu »Kraft«-Fahrzeugen in der Antriebsleistung durch seinen Fahrer begrenzt, es besteht also gewissermaßen ein Zwang zur Effizienz beim Leistungsverbrauch, soll das Fahrradfahren Spaß machen. Dies ist im Übrigen ein wichtiger Grund für die ungebrochen große Faszination an Fahrradtechnik und Fahrradfahren. Kein anderes Hilfsmittel erlaubt es auch nur annähernd, mit 15 Kilogramm Eigengewicht 100 Kilogramm Nutzlast mit 30 km/h bei nur 200 Watt Leistung zu bewegen.

Dagegen stehen die üblichen Vorgehensweisen in der Elektronik, die ja zum Betrieb von modernen Leuchtmitteln zumindest gern eingesetzt werden. Sie dienen mitunter zwar nur als Marketing-Argument, bei denen wird »Regelung« aber eigentlich fast immer mit Leistungsvernichtung gleichgesetzt.

Beispiele gefällig?

Busch & Müller Lumotec IQ Fly und Inoled Extreme – gemeinsame Baumerkmale

Man nehme je eine aktuelle Hochleistungs-LED (Cree Xlamp 7090 XR-E) der 3 Watt-Klasse und befeuere diese mit einem Step-Down-Schaltregler mit bis zu 1 Ampere an 3,5 Volt. Mehrleistungen des Dynamos müssen »verbraten« werden. Mit Vollast betrieben sinkt der Wirkungsgrad der LED. Dieses sperrt man in ein kleines, thermisch gut isolierendes Plastikgehäuse (»Thermoskanne«) ein, was den Wirkungsgrad aufgrund dann mangelhafter Kühlung weiter senkt.

Konsequenz bei Inoled-Extreme laut Herstellerwerbung: Verfügbarer Lichtstrom auf der Straße ca. 100 Lumen, die verwendete LED emittiert maximal ca. 210 Lumen. Wenn der Reflektor vorsichtig geschätzt 70 % des Lichtstroms auf die Straße bringt, wo sind sie nur hin, die anderen 70 Lumen?

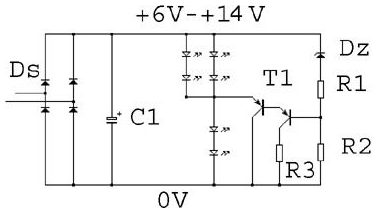

Spannungsbegrenzer

Da wäre das immerhin 20 g (!) schwere Shimano-Teil SM-DH10, das unbedingt zusammen mit den Shimano Nabendynamos »genutzt« werden soll. Shimano ist immerhin so gnädig, die Kosten für dieses Teil im Gesamtpreis des Nabendynamos zu verstecken.

Inoled treibt es da toller. Zunächst einmal wird der durchaus ausreichend dimensionierte Kühlkörper der LED vor dem Fahrtwind im Plastikgehäuse versteckt, ebenso der Kühlkörper des Step-Down-Reglers, was dann in Kombination manchmal zu Ausfällen führt, weil es den Leistungsvernichtern dann zu warm wird. Um solcherlei Probleme zu verhindern, bieten die geschäftstüchtigen Schwaben den sogenannten Inoguard für doch immerhin 8,95 € an. Werbetext dazu: Inoguard Schutzschaltung für Inolight Scheinwerfer 10+ und 20+. Inoguard schützt den Scheinwerfer vor zu hohen Spannungen bei Betrieb mit Nabendynamos.

Von: Andreas Oehler

Erst wird also eine erbärmlich schlechte Kühlung in die Scheinwerfer hineinkonstruiert (schickes, geschlossenes Plastikgehäuse aka »Thermoskanne«), dann die Abhilfe dafür extra als Zubehör verkauft, beides nur zu dem Zweck wertvolle menschliche Antriebsleistung zu vernichten, anstatt damit Licht zu erzeugen. Wirkungsgrad vermindern ist anscheinend doch auch noch teuer.

Axa HR

enthält 2 Z-Leistungsdioden zur Spannungsbegrenzung. Der Ausbau erhöht Spannungs- und Leistungsabgabe bei hohen Geschwindigkeiten mindestens bis zum Faktor 1,5.

Hier wird die »Überspannung« gleich im Dynamo vernichtet. Da die meisten Halogen-Scheinwerfer ebenfalls nochmal mit Z-Dioden geschützt sind, nicht unbedingt erforderlich.

Effizienz durch Low Tech

Zumindest bei LEDs gibt es wenige einfache Patentrezepte, um den Wirkungsgrad zu erhöhen:

- Die Leuchtdioden massiv unterfordern, der Wirkungsgrad steigt mit sinkendem Strom

- Kühlung, Kühlung, Kühlung, je geringer die Diodentemperatur, desto höher die Lichtausbeute

Warum überhaupt Leistung verbraten? Die zitierten »Überspannungen« treten bei hohen Geschwindigkeiten auf, bei denen auch viel Licht gebraucht wird. Tatsächlich ist der Lichtbedarf einigermaßen proportional der Fahrgeschwindigkeit, ebenso wie der Leistungsverlauf hochwertiger Dynamos. Also ist das ganz einfach, wenn viel (Spannung) da ist, ist auch viel Licht damit zu erzeugen und dies wird dann auch dringend benötigt. Statt dessen verbraten die Kommerziellen die Mehrleistung dann.

Einige Scheinwerfer im heimatlichen Garten bei gleicher Blende und Belichtungszeit im Vergleich:

Wie man sieht, reicht der Schein nicht sehr weit

(2. Generation Prototyp) an 200 mA ,14 V/2,8 Watt

Dazu bedarf es nun wiederum keiner komplizierten, potentiell fehleranfälligen und selbst leistungsverbratenden Regelschaltung, man muß nur den phantastischen Selbstregeleffekt der Konstantstromquelle Dynamo aka Klauenpolläufer gegenüber der Diodenkennlinie nutzen:

- Die Spannung am Dynamo steigt, je höher der Lastwiderstand ist, der an ihm anliegt.

- Der Widerstand der LED steigt überproportional, je geringer der Spannungsabfall über sie ist.

- Am besten funktioniert das Spiel, wenn Regel 1 (Dioden massiv unterfordern) beachtet wird: Einfach 4 bis 5 LEDs in Reihe an den 6 Volt Dynamo schalten (14–17,5 Volt max. Betriebsspannung). Tatsächlich funktioniert das Prinzip aber auch mit Parallelschaltung von LEDs, da dann ebenfalls der Strom sinkt und der Widerstand steigt. Serienstreuung der LED-Kennlinien stört bei Betrieb unterhalb des Maximalstroms die Parallelschaltung nicht!

- Aber wie bekomme ich nun genug Licht bei Schrittgeschwindigkeit? Bei Verwendung von LEDs kein Problem. Im Unterschied zu Halogenlampen, deren Wirkungsgrad massiv abfällt, wenn zu wenig Leistung hineingeschickt wird, steigt bei LEDs der Wirkungsgrad, je weniger Strom/Spannung/Leistung zur Verfügung steht, eine phantastische Eigenschaft, geradezu wie geschaffen für den Fahrradbetrieb. Idealerweise schließt man dann noch automatisch 2 bis 3 LEDs kurz, so ist helles Licht bis 5 km/h herunter (am Berg) vorhanden. Damit ist die oben beschriebene Anpassung des Lastwiderstandes (steigender Lastwiderstand bei steigender Geschwindigkeit) realisiert.

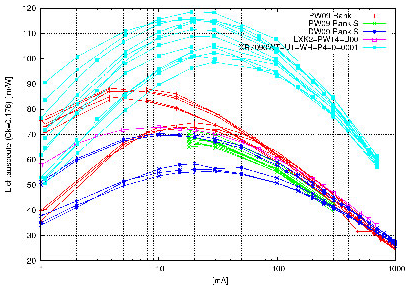

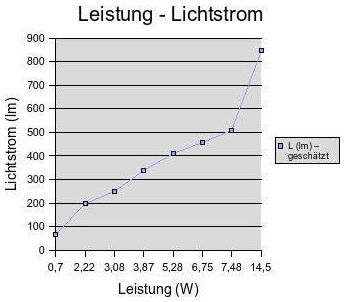

Hierzu nun die Messungen von Olaf Schultz:

Von: enhydralutris.de

Ein deutscher Hersteller hat das im Ansatz schon lange verstanden, wie auch der Artikel »Doppelt hellt besser« von Andreas Oehler in FZ 4 zeigt: Wenn man nun eh schon so viel Spannung bzw. Leistung mit einem hochwertigen Nabendynamo erzeugen kann, warum dann nicht auch die Spannung adäquat in 2 Scheinwerfern statt einem nutzen, anstelle sie in Suppressordioden zu verheizen (siehe dazu auch »12Volt« auf nabendynamo.de)?

Diesen Gedanken muß man nun nur konsequent weiter spinnen, was man aber wegen ihrer besonderen elektrischen Eigenschaften (dem Selbstregeleffekt an Konstantstromquellen) am besten oder fast nur bei LEDs kann. Dann erkennt man, daß ein 4-LED-Scheinwerfer besser ist als ein 2-LED-Scheinerfer und 6 LEDs im Scheinwerfer besser als 4 und 8 … Das ganze wird erst unsinnig, wenn der Scheinwerfer zu groß, zu teuer und zu schwer wird. Nun, 6 Hochleistungsdioden inklusive Optiken und Kühlblechen, aber ohne potentiell wärmestauende Gehäuse bekommt man mit etwas Übung unter 150 Gramm, wobei wir dann fast gleichauf mit Inoled & Co. wären.

Lediglich bei niedrigen Geschwindigkeiten muß man aufpassen. Dann muß man einige LEDs kurzschließen. Ideal sind dann bereits zwei LEDs in Reihe (ca. 6–7 V Spannungsabfall), diese leuchten dann bereits bei Schrittgeschwindigkeit (4 km/h) sehr hell, zumindest heller als ein Standard 3-Watt-Glühlampenscheinwerfer.

Aktuelle Hochleistungs-LEDs sind für 4–6 € das Stück zu bekommen, Plastik-Optiken für 2–3 €, den E6-Reflektor für 10 €, womit wir dann bei ca. 60 € Materialkosten für einen »Sechsfach« wären. Die aktuellen kommerziellen 1(Ein?)-fach LED-Scheinwerfer kosten ca. 60–100 €, es gibt also auch kein wirklich stichhaltiges Kostenargument, warum man statt Licht mit der »Mehrleistung« nur Abwärme erzeugen müßte.

Übrigens ist bei den kommerziellen Scheinwerfern die leuchtende Fläche durchweg klein zu nennen, ein weiterer, sicherheitsmindernder Faktor: Je größer die leuchtende Fläche, desto besser ist der Scheinwerfer wahrzunehmen und zu orten.

Es gibt also gar kein technisches Argument, aktuelle LED-Scheinwerfer so zu bauen, wie sie derzeit gebaut werden!

Nicht zu glauben? Bitte sehr, wieder ein paar Beispiele:

Bei diesen Konstruktionen ist der Kerngedanke, die Leuchtmittel (im Falle des im Folgenden weiter betrachteten 6-fach immerhin 21 Watt Nennleistung, die bestenfalls 7–8 Watt elektrische Leistung vom Dynamo erhalten) bei jeder Fahrgeschwindigkeit massiv zu unterfordern und damit 3 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, die zusammen den Wirkungsgrad hoch halten:

- Je weniger Strom, desto höher der Wirkungsgrad.

- Je weniger Strom pro LED, desto geringer ist der Kühlungsbedarf, desto größer die gesamte Kühlfläche und desto geringer die LED-Temperatur und desto höher der Wirkungsgrad.

- Durch automatische Abschaltung von 2 LED-Strecken (der E6-Touchdown) bei niedrigen Geschwindigkeiten wird auf weitere Regelelektronik verzichtet und der Lastwiderstand der Geschwindigkeit angepaßt. Die Feinregelung besorgt der Selbstregeleffekt der Dioden an der Konstantstromquelle Dynamo.

Die Scheinwerfer funktionieren dann an allen handelsüblichen Dynamos, die keine Spannungsbegrenzung bzw. Leistungsregelung haben, da sie bei schneller Fahrt ca. 14 Volt Spannungsabfall benötigen.

Sie haben dann einen Lastwiderstand von ca. 28 Ohm an 500 mA (der Widerstand ist abhängig vom Strom) und reizen damit handelsübliche Dynamos voll aus.

| U (Volt) | I (mA) | R (Ohm) | P (W) | L (lm) |

|---|---|---|---|---|

| 6,96 | 100 | 69,6 | 0,7 | 66 |

| 11,1 | 200 | 55,5 | 2,22 | 200 |

| 12,3 | 250 | 49,2 | 3,08 | 250 |

| 12,9 | 300 | 43 | 3,87 | 338 |

| 13,2 | 400 | 33 | 5,28 | 410 |

| 13,5 | 500 | 27 | 6,75 | 459 |

| 13,6 | 550 | 24,73 | 7,48 | 508 |

| 14,5 | 1000 | 14,5 | 14,5 | 846 |

Der Lichtstrom ist anhand der Diodenkennlinien geschätzt, beim ersten Balken schaltet der Schalter den E6 ein, das wird bei ca. 6 km/h erreicht, bis zum zweiten Balken reicht der Dynamobetrieb.

Natürlich tun sie das auch dadurch, daß sie maximale mechanische Eingangsleistung in den Dynamo »ziehen«, aber diese befindet sich bei Nabendynamos in der Gegend von 15 Watt und ist damit immer noch kaum merklich im Vergleich zu den sonstigen Fahrwiderständen. Außerdem darf bei diesem Lastwiderstand ein nahezu optimaler Wirkungsgrad des Nabendynamos von ca. 65 % angenommen werden.

Nebenbei bemerkt: Mit einem Strombegrenzer am Akku betrieben (1 A) erreichen diese Konfigurationen ca. 850 lm, KFZ-Abblendlicht-Norm wäre damit erreicht. Ich habe bisher darauf verzichtet, der Akku wäre schwer, es ist auch so hell genug.

LEDs haben im Gegensatz zu HID-Leuchtmitteln eine größere leuchtende Fläche bei niedrigerer Leuchtdichte. Es ist also deutlich schwieriger, auf hohe Beleuchtungsstärken zu kommen. Das ist dann auch die Nische von Boliden a la Big Bang. Die eigentliche technologische Herausforderung bei LED-Scheinwerfern, die Berechnung hocheffizienter Optiken, die hohe Leuchtstärke für Fernlicht erzeugen, nehmen die Hersteller dabei nur sehr zögerlich an. Busch & Müller hat beim Lumotec IQ mit immerhin 40 Lux wenigstens damit begonnen.

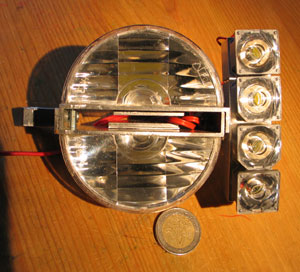

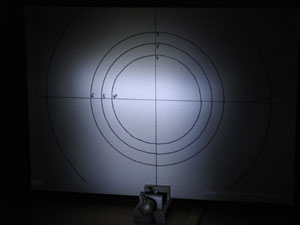

Ein E6-Reflektor kann mit Halogenlampe laut Andreas Oehler schon über 20 Lux erreichen. Voila, nichts einfacher als 2 Hochleistungs-LEDs in einen E6-Reflektor zu implantieren (Danke an Firma Schmidt, daß ihr den Reflektor auch einzeln verkauft):

Anmerkung: die eingezeichneten Ringe sind 4, 5 und 6 Grad vom Mittelpunkt eingezeichnet.

Damit sind an 3 Watt 50 Lux erreichbar, mit den besser fokussierenden Cree-XLamp LEDs sicher noch mehr.

Warum also wegen der jetzt langsam brauchbaren kommerziellen LED-Scheinwerfer das Selbstbauen aufgeben? Es sind weiter keine Gründe in Sicht.

Die bisherige Argumentation bezog sich überwiegend darauf, mit der geringen am Fahrrad zur Verfügung stehenden Leistung möglichst viel Licht zu erzeugen. Nun kommt es darauf an, wohin mit diesem Licht?

Optiken, Lichtverteilung

Die Leuchtbilder des hervorragenden E6 bzw. Bisy-Reflektors zeigen, was anzustreben ist. Der »ideale« Scheinwerfer erzeugt seine höchste Beleuchtungsstärke am oberen Rand des Leuchtbildes. Dort wird sie benötigt, da dieser »Lichtbalken« nahezu horizontal strahlt, das heißt erst in der größten Entfernung auf die zu beleuchtende Wegstrecke trifft.

Selbstbauer sind nun zum einen auf fertige Bauteile angewiesen, zum anderen auf möglichst einfachen Zusammenbau und Justierung. Eigentlich würden diese Anforderungen durch fertige Plastikoptiken am besten abgedeckt. Leider sind deren Leuchtbilder entweder rotationssymmetrisch oder elliptisch, haben aber keinesfalls einen scharf begrenzten Rand.

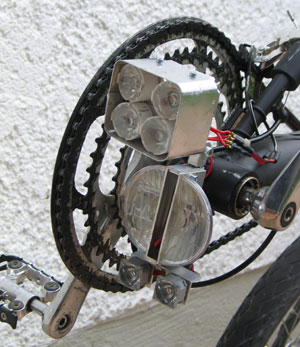

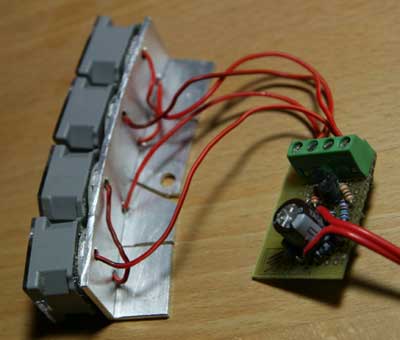

Eine brauchbare Lösung (der oben abgebildete 6-fach-Scheinwerfer) liegt nun darin, zum einen mehrere rotationssymmetrische Plastikoptiken dazu zu verwenden, einen Lichtkegel zusammenzubauen und zusätzlich einen fertig erhältlichen Halogenreflektor zu verwenden, in diesem Fall den bereits erwähnten E6-Reflektor. Dieser hat den Nachteil, einen horizontal gerade mal 10 Grad schmalen Lichtkegel zu erzeugen. In der Ferne ist das ausreichend, in der Nähe jedoch nicht. Damit sind die Rollen der Optiken verteilt: Der E6 wird der Fernscheinwerfer und kann hohe Beleuchtungsstärken erzeugen, eine 4er-Reihe horizontal aufgefächerter Plastikoptiken erzeugt ein breites, elliptisch aufgefächertes Leuchtbild, je nach Geschmack 20–40 Grad breit.

E6 für LED

Der E6-Reflektor wird genau mittig geteilt, je nach Geschmack horizontal oder vertikal, wobei vertikal den Bau des Halters vereinfacht. Da eine LED als flächiger Strahler nur maximal in eine Halbkugel des Raumes abstrahlen kann, reicht für eine LED ein halber Reflektor im Gegensatz zu einem Glühfaden oder Lichtbogen, die in alle Richtungen strahlen. Die Trennungsebene wird auf ein Aluminiumblech geklebt (2-Komponenten-Epoxidharz), dieses wird damit zum Kühlkörper für die LED. Als Aluminiumbleche verwende ich U-Profile von 80 mm Breite , 10 mm Höhe und 2 mm Dicke. 35 mm lang reicht für die Tiefe des E6-Reflektors. Handelsübliche Aluminiumlegierungen haben eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 2 Watt/cm2 und sind damit nur einen Faktor 2 von Kupfer entfernt.

Wird das U-Profil schön rechtwinklig gesägt, besorgt es die Justierung der beiden Hälften zueinander perfekt und ohne weitere Maßnahmen.

Das Hauptproblem bildet nun die Justierung der LEDs im Reflektor. Das Leuchtbild des Reflektors wird ohnehin wegen der größeren leuchtenden Fläche der LED gegenüber der Glühwendel geringfügig stärker auffächern. Darum erreicht man mit dieser Konstruktion die maximal 2 Lux in der (Blend-) Zone leider nicht.

Wenn der Reflektor genau in der Symmetrieebene geteilt wurde, haben wir die Justierung in zwei Richtungen bereits vorbereitet, indem nun ein ausreichend großes Langloch oder Loch im Brennpunkt des Reflektors in das U-Profil gebohrt wird. Die LED kommt auf ein weiteres Trägerblech, das nun in zwei Richtungen ganz einfach durch hin- und herschieben »justiert« werden kann. Einfache Projektion des Leuchtbildes an die Decke oder an eine Wand ermöglicht schon durch Beobachten direkt die Ermittlung des optimalen Montagepunktes der LED. Die Lage des Trägerblechs wird markiert und wieder wird mit 2K-Epoxy oder mit Wärmeleitkleber die LED dauerhaft befestigt.

2K-Epoxy ist trotz schlechter Wärmeleitfähigkeit in der Praxis völlig ausreichend, da die Klebefläche sehr groß ist und die Klebefuge (ca. 1/10 mm) hinreichend dünn bleibt. Außerdem wird bereits ein Großteil der Verlustwärme auf der Rückseite des LED-Trägerbleches direkt an die Luft abgeführt, es liegt voll im Fahrtwind.

Lediglich die »Tiefe« der LED-Leuchtfläche im Reflektor muss genau ermittelt werden. In erster Näherung ist dies der Brennpunkt des Reflektors und da dieser in der Symmetrieebene geteilt wurde, fast auf der Teilungsfläche. Fast, weil die Sägefuge ca. 1 mm Material weggenommen hat. Wie hier sichtbar, wurde das Optimum bei einem 0,5er Zwischenblech für die verwendeten Seoul P4 Dioden festgestellt.

Leistenbildung

Die 4-fach-Leiste bezieht ihre Stabilität und Justierung ausschließlich aus dem Kühlkörperprofil, einem rechtwinkligen Aluprofil, 25 mm × 25 mm × 2 mm. Dabei wird alle 22 mm in den horizontalen Teil mit der Säge eingeschnitten und mit dem Schraubstock vorsichtig und genau um ca. 5 Grad abgebogen. Wichtig ist vor allem, daß die quer zur Fahrtrichtung stehenden Flächen eben bleiben, damit das kleine Diodenkühlblech auch flächig und damit thermisch gut angekoppelt verklebt werden kann.

Da die LEDs und Optiken am Kühlkörper festgeklebt werden, reicht dies für die Justierung. Die mittlere Lasche wird um ca. 4–5 Grad abgewinkelt, damit die Leiste gegenüber dem E6 in Richtung Boden strahlt.

Die relativ große Streuung der Plastikoptiken wird damit in Bezug auf Blendung entschärft und die Lichtkegel auf den Nahbereich gerichtet. Die Kontaktierung kann bei den gewählten Optiken vollständig von hinten erfolgen, vorne wird die Diode von der gewählten Optik vollständig umschlossen und gedichtet (Optiken: Ledil CRS 21mm auf Cree Xlamp 7090 XR-E P4).

Diese Dioden sind als 2 × 2 Matrix verschaltet (je 2 in Reihe, 2 Reihen parallel), das erhöht zunächst den Wirkungsgrad etwas und senkt die erreichte Beleuchtungsstärke ab. Da diese Dioden den Nahbereich ausleuchten, besteht hier ansonsten die Gefahr, daß der Nahbereich im Vergleich zum Fernbereich überstrahlt wird.

Sicherheit oder Blendung?

Der deutsche Straßenverkehr ist leider immer noch oft vom Faustrecht geprägt: Der Stärkere (der KFZ-Fahrer) nimmt sich »sein Recht«. Wird in der Dunkelheit ein Verkehrsteilnehmer aufgrund seiner funzelnden »Positonsbeleuchtung« (StVZO-konformer Scheinwerfer) als Fahrradfahrer erkannt, so häufen sich unfeine Handlungsweisen: Fernlicht wird nicht abgeblendet, KFZ-Fahrer startet wegen der vermeintlich geringen Geschwindigkeit des Fahrradfahrers aus Einmündungen, Ausfahrten und Kreuzungen und nimmt nicht zu selten dem Fahrradfahrer dabei die Vorfahrt.

In den letzten 20 Jahren sind KFZs aller Art zudem lichttechnisch stark

aufgerüstet worden (z. B. Xenon-Technik), so daß Radfahrer buchstäblich in

der modernen »Lichtflut« der Innenstädte leicht untergehen und übersehen

werden können. LED-Scheinwerfer mit 200 Lumen oder mehr sorgen hier wieder

für Gleichstand.

Auf der Landstraße sind sie das Minimum, um bei Gegenverkehr selbst noch

etwas zu sehen.

Dies sind keine Hirngespinste von militanten Radbefürwortern, siehe hierzu auch Fahrradzukunft Ausgabe 1: Fahrradscheinwerfer, Blendwirkung und »Street Credibility« auf der Landstraße, These 2.

Unterwegs mit meinen Selbstbauscheinwerfern werde ich offenbar gerne für ein Motorrad gehalten. Anders ist es schwer erklärbar, daß Autofahrer nun plötzlich fast minutenlang an Einmündungen und Kreuzungen warten, um mich vorbeizulassen. Seither habe ich nachts keine Probleme mehr mit genommener Vorfahrt und nicht abgeblendeten Fernscheinwerfern. Man fährt plötzlich nicht nur mit endlich ausreichend Licht, sondern auch sicherer und streßfreier. Ja, ob es uns nun gefällt oder nicht, helles Licht muß wohl auch als »Machtfaktor« bezeichnet werden, man denke dabei nur an die Lichthupe auf der Autobahn …

Fazit

Ich persönlich fahre lieber unbeheizt, »überbelichtet«,

illegal und sicher.

Schön ist es, daß zumindest die Polizei im ländlichen Oberbayern das

ähnlich sieht. Schon zweimal angehalten, entspann sich jedesmal eine

Diskussion über das Liegerad und diese »komischen Scheinwerfer«, und

zweimal wurde ich gelobt für die vorbildliche, helle Beleuchtung.

»Absurdistan« ist so nah.

Falls nun jemand meinen sollte, ich gebe hier meine neuesten technologischen Erkenntnisse zum besten: Leider nein, nahezu alles ist abgeschrieben oder gefolgert aus Olaf Schultz’ exzellenter Fahrradbeleuchtungs-Gebetsmühle. Da steht es schon seit teiweise über 5 Jahren (Danke, Olaf!). Meine Hoffnung auf »Erleuchtung« bei Gesetzgeber und Herstellern ist entsprechend gering. So werden also weiter Hobby-Selbstbauer mit wenig Geld, Aufwand, und Know-How den kommerziellen Herstellern zeigen können, wo der Lichthammer wirklich hängt …

Wer sich nun animiert fühlt und Anleitung benötigt, wird auf der Projektseite der Rad-Licht-Mailingliste-Mitglieder sicher fündig. (Vorsicht, wie gesagt: illegal und sicher.)

Ach ja, und falls doch ein Hersteller …

Das ist gewissermaßen alles »Open Source«, weil schon längst frei

zugänglich und veröffentlicht, bitte nachbauen! Es können und wollen nicht

alle selber bauen. Richtig viel und helles Licht ist ein

Wettbewerbsvorteil, schon der Lumotec IQ verursacht einen Riesen-Wirbel

(Faktor 3 mehr als bisher ist auch schon was). Und Olaf Schultz hat schon

so viel vermessen, daß man sich ein Teil der Entwicklungsarbeit auch noch

sparen kann.

- Am Fahrrad zählt wegen der begrenzten menschlichen Antriebsleistung Effizienz.

- Hersteller gehorchen auch dem Kostendruck, den »billige« gesetzliche Regelungen möglich machen. Aktuelle Technik kann billiger verschwenden als effizient sein.

- StVZO § 67 TA 23 ist veraltet, der Aufgabenstellung nicht angemessen, teilweise zu lax (mindestens 10 Lux), teilweise zu scharf (Blendung Zone 1 nur max. 2 Lux), stark auf Glühbirnen ausgerichtet und behindert damit innovative Leuchtmittel.

- Aus 2. und 3. ergibt sich eine Kostenspirale für wirklich brauchbare kommerzielle Scheinwerfer.

- Effizienz (hoher Wirkungsgrad) kann durch Verzicht auf Reglertechnik erreicht werden, wenn LEDs als Leuchtmittel leistungsmäßig unterfordert werden. Zusätzlich muß der Lastwiderstand bei höherer Geschwindigkeit steigen (die Doppelt Hellt Besser-Idee).

- Mehr Blendung bedeutet leider oft auch mehr Sicherheit.

- Man hat leider immer noch nur die Wahl zwischen sicherer Beleuchtung ODER legaler Beleuchtung.

Zum Autor

Michael

Wandinger ist seit 20 Jahren in der Informatik tätig, aber vom Studium

her Feinwerktechniker. Das »virtuelle« und »softe« seines derzeitgen

Metiers ist schon immer zu wenig »handfest« gewesen, so daß er sich

schon seit Schulzeiten auch mit Fahrrad-Fahren und Fahrrad-Basteln in

der realen Welt hält. Besondere Faszination hatten da schon immer sehr

effiziente Techniken, die ja gerade am Fahrrad vertreten sind oder sein

sollten.

Michael

Wandinger ist seit 20 Jahren in der Informatik tätig, aber vom Studium

her Feinwerktechniker. Das »virtuelle« und »softe« seines derzeitgen

Metiers ist schon immer zu wenig »handfest« gewesen, so daß er sich

schon seit Schulzeiten auch mit Fahrrad-Fahren und Fahrrad-Basteln in

der realen Welt hält. Besondere Faszination hatten da schon immer sehr

effiziente Techniken, die ja gerade am Fahrrad vertreten sind oder sein

sollten.