Ausgabe 5 · April 2008

Diesen Artikel als PDF

Lichtketzereien

von Rainer Mai

Es ist mir ein Bedürfnis, hier mal meine wenig maßgebliche Meinung zum Stand der Fahrradbeleuchtung abzuladen. Falls ich damit die Äußerung anderer Meinungen provozieren sollte, würde mich das freuen. Ich finde nämlich, dass in der Szene zu wenig über diese Themen gestritten wird.

Die guten alten Vorschriften: Fernlichtverbot

Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) gehört, wie ihre Schwester StVO, der wir die Radwegebenutzungspflicht zu verdanken haben, zu den wenigen großen Innovationen der 1930er Jahre, die uns bis heute erhalten geblieben sind.

Zum Sinn dieser oder jener Einzelvorschrift für Fahrräder und deren Nutzung kann man verschiedene Meinungen haben. Was aber bei genauem Hinschauen kaum umstritten sein dürfte, ist die nüchterne Feststellung: Die Vorschriften zur Fahrradbeleuchtung entsprachen zwar zur Nazizeit dem Stand der Technik, aber heute sind sie (großteils seither nicht oder wenig verändert) völlig veraltet. Man muss auch kein Prophet sein, um zu ahnen, dass die technische Entwicklung in der nahen Zukunft eher schneller als langsamer voranschreiten wird als bisher.

Es ist also absehbar, dass die seit 8 Jahrzehnten anstaubende Kuriositätensammlung ihrer Zeit weiter hinterherhinken wird. Auch dann, wenn sie alle paar Jahrzehnte aktualisiert wird. Der aktuelle StVZO-Novellierentwurf zum Beispiel ist 10 Jahre alt, wurde mehrfach überarbeitet und scheiterte 2006 im Bundesrat (siehe Bernd Slukas Beitrag »Mehr Sicherheit …« in FZ 1). Diese Novelle ist veraltet, bevor sie beschlossen wird – wenn sie denn einmal beschlossen wird.

Die deutschen Fahrradtechnik-Vorschriften sind einsamer Weltrekord. Auch benachbarte mitteleuropäische Länder haben nicht annähernd vergleichbar Komplexes zu bieten. Wir sind Weltmeister. Manche finden das sogar toll – mit dem gewöhnlichen Argument: Mehr Vorschrift bringt mehr Sicherheit. Dummerweise ist diese aber statistisch überhaupt nicht nachweisbar: Die fahrradtechnisch (z. B. durch »Mängel« an der Beleuchtung, die aber anderswo den Vorschriften entsprechen kann) bedingten Unfälle sind, hier wie anderswo, so selten, dass sie statistisch kein höheres Unfallrisiko belegen. Erkenntnis daraus: Bestenfalls gut gemeint, aber völlig nutzlos. Wenn die anderswo fehlenden Vorschriften dort offenbar keine zusätzlichen Unfälle verursachen – warum stampfen wir unser offenbar überflüssiges historisches Regelwerk nicht endlich ein? Als Antworten fallen mir ein: Preußische Tradition – und überhaupt, wo kämen wir denn da hin, wenn wir nun über das nachdenken täten, was schon immer richtig gewesen ist?

Ein Paradebeispiel für unnötig enge Regulierung sind die Beleuchtungsvorschriften. Fahrräder dürfen weniger blenden als Kfz. Die maximale Leuchtweite des Abblendlichts hat kürzer zu sein. Und Fernlicht, bei Kraftfahrzeugen erlaubt, wird gleich ganz verboten.

Ist es für einen Entgegenkommenden, den man blenden könnte, ein grundsätzlicher Unterschied, ob ich an meinem Fahrzeug einen Motor betreibe oder nicht? Warum dürfen Autofahrer weit leuchten und sehen, wo sie hinfahren – Radfahrer hingegen nicht?

Welchen Sinn haben diese Einschränkungen? Dafür fallen mir bisher nur drei Arbeitshypothesen ein.

Erstens: Radfahrer sind grundsätzlich unzurechnungsfähig. Als Auto- und Motorradfahrer kann ich das Fernlicht qualifiziert bedienen. Spätestens wenn ich erkenne, dass sich Gegenverkehr nähert, blende ich ab. Sobald ich mich aufs Fahrrad setze, fallen alle Zivilisationsmerkmale von mir ab und ich fange an zu sabbern. Gäbe man mir ein Fahrrad-Fernlicht, würde ich die satte Blendleistung (von z. B. 50 Lux auf 10 m) rücksichtslos dafür einsetzen, die entgegenkommenden Autos wegzulasern.

Zweitens: Die Erfinder der StVZO konnten sich damals nicht vorstellen, dass Fahrradlampen einmal so hell sein würden, dass man mehr als die ersten paar Meter Fahrbahn vor dem Vorderrad beleuchten kann. Und auch die Entscheider über die bisherigen »Updates« haben das noch nicht mitbekommen.

Drittens: Die Knebelung des umweltfreundlichen Verkehrs per Fernlichtverbot ist Absicht. Radfahrer sollen nicht sehen dürfen, wo sie nachts hinfahren. Die Ausbreitung des Fahrrads ist zu verhindern bzw. zurückzudrängen. Genau das war schließlich die Fahrradpolitik im Dritten Reich: Die Protagonisten gaben (damals noch) offen zu, dass der Zweck der von ihnen eingeführten »Rad«wege die Verdrängung der Radfahrer von den Straßen ist, zwecks Beschleunigung des Kraftverkehrs. Eine Denke, die damals immerhin »modern« war, weil die wenigen Autos noch nicht dadurch gebremst wurden, dass sie sich gegenseitig im Weg herumstehen. Heute sind solche Repressionen (wie die Benutzungspflicht von »Rad«wegen und das Fernlichtverbot) nicht mehr modern: Es ist nicht zu erwarten, dass der Autostau ausgerechnet durch Radfahrer gefördert wird – umgekehrt wird eher ein Schuh draus. Vielmehr würde eine Förderung des Fahrradverkehrs – u. a. durch Aufhebung gefährlicher Sanktionen wie »Rad«wegebenutzungspflicht und Fernlichtverbot – auch eine Förderung des Kraftverkehrs darstellen: Fast jeder Radfahrer mehr ist ein Autofahrer weniger.

Ich glaube übrigens nicht, dass das Fernlichtverbot unnötige Blendung verhindert. Im Gegenteil: Die meisten Fahrradfunzeln sind so schwach, dass die Radfahrer bei innerörtlicher Straßenbeleuchtung ihr Leuchtfeld auf der Straße nicht sehen können. Deshalb fällt Vielen nicht auf, dass ihr Scheinwerfer zu hoch eingestellt ist – und der hellste Punkt des »Abblend«balkens, alias »HV«, auf dunklen Wegen ihnen entgegenkommenden Radfahrern direkt ins Gesicht gerichtet ist. Ich erlebe das täglich.

Ich denke, dass eine Einführung von anständigem Abblend- und Fernlicht eher zu weniger als mehr Blendung im Verkehr führt. Schließlich stellen Tausende von Autofahrern täglich unter Beweis, dass sie im Auto korrekt abblenden können – die »Abblend«-Funzel ihres Fahrrads hingegen nicht. Radfahrer sind also nicht unbedingt unzurechnungsfähig. Nicht immer. Sie sind reif fürs Fernlicht, denke ich. Es muss ja nicht an jedem Kinderrad sein. Wie wäre es mit Freigabe ab 16 Jahren? ;o)

Leuchtfelder

Vor etwa fünf Jahren war ich regelmäßig auf einer engen, kurvigen Straße im Taunus unterwegs. Das war der Anlass, erstmals ernsthaft über Scheinwerfer-Leuchtfelder nachzudenken. Ich war nämlich mit meinem sehr unzufrieden. In den engen Kurven leuchtete der Scheinwerfer fast geradeaus in den Wald, was mehr stört, als zu nützen: Das Auge wird durch die vom Geradeaus-Irrlicht sinnlos beleuchteten Bäume abgelenkt, was es noch schwieriger macht, eventuelle Schlaglöcher in der Fahrlinie des Fahrrads zu erkennen. Dort bleibt es nämlich dunkel – bis man reinrumpelt. Armseliger Stand der Fahrradbeleuchtung!

Erste Erkenntnis: Der an der Gabel befestigte Scheinwerfer lenkt nicht wirklich mit. Zweiräder werden eben mehr gesteuert als gelenkt. Und im Unterschied zum Auto legt der Einschlagwinkel der Lenkung die Fahrlinie nicht eindeutig fest. »Mitlenkendes« Licht (historisches Beispiel Citroen DS) wäre also schwieriger zu konstruieren.

Zweite Erkenntnis: Der Scheinwerfer, ein Bisy FL, optisch identisch mit dem Schmidt E6, hat ein zwar hohes und helles, aber sehr schmales Leuchtfeld. Viel zu schmal. Von Scheinwerferkunde seinerzeit noch völlig unbeleckt, fragte ich einen bekannten Beleuchtungsexperten, der bei einem Edeldynamohersteller arbeitet, was ich denn nun machen könne, um zu sehen, wo ich hinfahre. Andreas sagte: Nimm zwei FLs, Betrieb am Dynamo ist ja möglich, und ordne sie nebeneinander an. Diesen Aufwand habe ich dann doch nicht getrieben, weil ich große Zweifel am Erfolg hatte – das doppelt so »breite« Leuchtfeld erschien mir zum Kurvenleuchten immer noch zu schmal. Womit ich Recht behalten sollte …

Es folgten mehrere Jahre mit wöchentlichen winterlichen Nachtfahrten, die berüchtigten »Dunkeltouren« im Umfeld des ADFC Frankfurt, auf Waldwegen im Taunus, in allen möglichen temporären Zuständen (verschneit, vereist, vermatscht, überschwemmt, von Holzrückern »verastet« …). Das Problem, zu wenig zu sehen – auch geradeaus, aber eben besonders in Kurven, verschärfte sich damit. Konkret: Wer an einer Waldwegkreuzung rechtwinklig abbiegt, sieht auch auf guten Fahrwegen mit normalen StVZO-Funzeln kaum, wo er hinfährt. Weil mir meine Gesundheit wichtiger ist als die Befolgung praxisfremder Vorschriften, begann ich, mit Eigen(um-)bauten Licht ins Dunkel zu bringen.

Die Evolution begann mit einem Union »Ellipsoid«-Halogenscheinwerfer aus den 80er Jahren. Ich wählte das historische Modell (Bild 1), weil seitdem immer schmalere, kurvenuntauglichere Leuchtfelder Mode geworden sind. Was aber nicht heißt, dass der Union breit genug gewesen wäre. Zusätzlich verwendete ich einen Sigma Mirage 1 (5W Halogen-Akkuscheinwerfer mit Prüfzeichen). Auch der war nicht breit genug zum Kurvenfahren. Wieviel Breite ich brauche, merkte ich erst, als ich testhalber ein anderes Streuglas als »Vorsatzlinse« auf dem Mirage befestigte (Bild 2): BINGO! Das war es! Kurventauglich!

Das Streuglas stammte aus einer Sammlung historischer Scheinwerfer. Vermutlich 70er Jahre und ausländisches Fabrikat, kein Prüfzeichen, aber definitiv eine Abblendoptik. Es sieht ganz normal aus. Die Besonderheit: Das Hauptleuchtfeld ist ein zwar (ungenügend) niedriges, dafür aber extrem breites Rechteck – der waagerechte Abstrahlwinkwel beträgt satte 38 Grad. Das ist etwa so breit wie 4 (in Worten: vier) FL/E6 nebeneinander.

Im Zuge der weiteren Evolution wuchs mir allmählich ein Array aus 5 Luxeon-LED-Eigenbauscheinwerfern auf den Lenker (Bild 3): Drei FL/E6-Optiken, gesponsert von Schmidt Maschinenbau, meist nebeneinander angeordnet, als Nah- und Mittelfeld, dazu zwei »Mobdar«-Taschenlampenoptiken, ebenfalls nebeneinander leuchtend, als Fernlicht. Anschluss per Reihenschaltung am Nabendynamo, jede Leuchte ist per Kurzschlussschalter einzeln abschaltbar und alle außer einem sind individuell verstellbar. Damit konnte ich mir mein Leuchtfeld unterwegs situationsabhängig »komponieren«.

Dabei habe ich mir an meinen fünf Kippschaltern fast die Finger wundgeschaltet, hatte dafür aber immer ein relativ optimiertes Leuchtfeld. Zum Beispiel konnte ich in engen Kurven »Blinker setzen«, indem ich die kurvenäußeren Scheinwerfer abschaltete, wodurch der kurveninnere – der einzige, der Licht in die Nähe der Fahrlinie bringen kann – heller wurde. Dabei stellte ich unter anderem fest, dass die drei FL/E6-Optiken nebeneinander fürs Kurvenfahren zu wenig sind: Vier, besser fünf, sollten es schon sein. Aber eigentlich ist so ein Riesenarray nur fürs Nahfeld viel zu platzraubend und auch unnötig hell, also suboptimal eingesetzt.

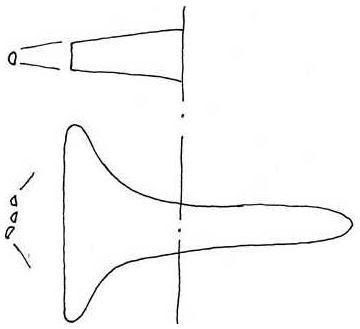

Seit ich damit einen langen Winter »gespielt« habe, habe ich eine feste Vorstellung, wie »mein« ideales Leuchtfeld aussehen sollte – siehe Bild 4. Natürlich mit Fernlicht. Ohne Fernlicht geht es nicht, finde ich – auch und gerade am Fahrrad, weil man im Dynamobetrieb keine Leistung für situationsbedingt unnütz plaziertes (und woanders fehlendes) Licht verschwenden möchte.

Strichpunktlinie = Fernlichtgrenze

Vorläufiges Fazit:

Die Ansprüche an Fahrradbeleuchtung sind sehr verschieden. Zu verschieden, um sie in ein engstirniges, praxisfremdes und innovationsfeindliches Regelwerk wie die StVZO zu pressen. Bei zügiger Fahrt auf geraden Straßen möchte man – auch ich – ein hohes, viel schmaleres Leuchtfeld haben als im Wald oderbeim Abbiegen in enge Gassen im schlechtbeleuchteten Wohngebiet. Andererseits ist die Energie im Dynamobetrieb und damit das verteilbare Licht immer knapp, ein verschwenderisches »passt-immer-Leuchtfeld« wie beim Auto kommt also nicht in Frage. Nein, das optimale Fahrrad-Leuchtfeld kann nur ein individuell situationsabhängig (z. B. voll- oder teilautomatisch) steuerbares sein. Ähnlich wie mein damaliges Test-Array, dessen Prinzip mir allerdings schwer alltagstauglich umsetzbar erscheint.

Womit wir wohl in zehn Jahren sehen werden, wo wir hinfahren? Ich träume immer noch von einer Art Zoomscheinwerfer, »mitdenkend« natürlich …

Fokus

Die drei wichtigsten Dinge, die beim Scheinwerfer-Eigenbau zu beachten sind: Erstens der Brennpunkt, zweitens der Fokus, drittens die korrekte Ausrichtung des Leuchtmittels (aktuell also LED) in der Optik. Das gilt immer, egal ob letztere ein Scheinwerferspiegel oder eine Plastik-Taschenlampenoptik ist.

Das wird leider von vielen Bastlern übersehen oder nicht ernst genug genommen. Es ist – leider – der häufigste Grund, dass Eigenbauscheinwerfer schlechter sind als sie sein könnten. Nicht selten sogar sehr viel schlechter. Was ich wirklich schade finde.

Die Optik hat einen Brennpunkt. Genau da muss die LED hin, so genau wie möglich – ein Zehntelmillimeter Abweichung kann das Leuchtfeld schon merklich verschlechtern.

Bei den Taschenlampenoptiken aus Kunststoff ist die Ausrichtung relativ einfach. Die LED muss in der »Bohrung« der Optik zentriert sein, radiales Spiel kann durch Füllringe aus Schrumpfschlauch o. ä. ausgeglichen werden (siehe Website von Michael Wandinger). Die Einstecktiefe muss aber ebenfalls genau stimmen. Hier hilft nur Probeleuchten mit Hilfe einer Konstantspannungsquelle auf eine Wand, Mindestabstand 2 Meter, besser mehr: Tiefe verändern, bis das kleinstmögliche und hellste, am schärfsten begrenzte Leuchtfeld erreicht ist. Dann muss die LED in dieser Tiefe fixiert werden, z. B. mittels dünnen (0,1 mm) Unterlegscheiben. Liegt der scheinbar optimale Punkt am Anschlag (LED ganz eingesteckt), empfiehlt es sich, die Hinterseite der Optik in Zehntelmillimeterschritten abzuschleifen – bis das Leuchtfeld wieder etwas größer und unschärfer wird. Nur so erwischt man sicher den »Sweet Spot«. Zum Schleifen eignet sich Schleifpapier mittlerer Körnung, auf eine plane Fläche gelegt. Darauf bewege man die Optik mit der Hand, nicht zu fest andrückend. Ein Zehntelmillimeter ist so schnell abgenommen.

Schwieriger ist die Ausrichtung bei »halben« Fahrrad-Scheinwerfern, wo die LED auf einer Abschlussplatte befestigt wird, die in der Regel mit dem Scheinwerfersegment verklebt wird. Die Ausrichtung muss sowohl die drei Raumachsen als auch den Kippwinkel der Leuchtdiode (Neigung zum Lichtaustritt) berücksichtigen. Eine saubere Ausrichtung ist meiner Meinung nach nur ohne Streuglas möglich. Auch hier gilt es, einen möglichst kleinen, scharf abgegrenzten Lichtfleck an der Wand zu erreichen. Wenn das Streuglas mit dem Spiegel verklebt oder verschweißt ist, lässt es sich in der Regel mittels elastischem »Durchkneten« der Scheinwerferhälfte (mehrfach zusammendrücken, ein Schraubstock ist dabei hilfreich) lösen. Zumindest beim FL/E6 und Elio Nova ergeben sich saubere Trenn- bzw. Bruchflächen, sodass Streuglas nach Fixierung der LED und der Grundplatte am Spiegel mit wenigen Tropfen Zweikomponentenkleber wasserdicht wieder einklebbar ist.

Wie bekommt man nun die vier Freiheitsgrade gleichzeitig in den Griff? Ich habe gute Erfahrungen mit dem folgenden Verfahren gemacht: Scheinwerferhälfte und Platte werden so dimensioniert, dass dazwischen in jedem Fall ein Spalt verbleibt. Die LED wird gleich auf die Platte aufgeklebt – je nach Bauart ist eventuell Isolierfolie erforderlich. Die Platte bleibt vorerst »roh« oder kann bereits mit Übermaß grob zugeschnitten werden. Nun klebe ich drei oder vier M6-Muttern außen am Spiegel fest. Dort werden Schrauben eingedreht, die als verstellbare Abstandshalter zur Platte bzw. (falls diese schon zugeschnitten ist) der Arbeitsfläche dienen – siehe Bilder 5 und 6.

Die Quer- und Längsposition wird durch waagerechtes Verschieben hergestellt, die Höhe und der Neigungswinkel mit Hilfe der Schrauben. Ist die richtige Position gefunden, kann man den Spiegel mit Klebstoffklecksen zunächst »heften«, dann mittels 2-K-Kleber den Spalt zur Platte auffüllen (falls sehr breit, geeignetes Füllmaterial einbauen, z. B. Blechstreifen oder Perlonschnur). Zum Schluss die Einstellschrauben samt Muttern vom Spiegel abbrechen und – falls noch nicht geschehen – das Streuglas einkleben.

Eine simple Grobkontrolle der Ausrichtung kann man auch ohne Stromversorgung durchführen: Optik in einem hellen Raum auf den Boden legen, sodass der Lichtaustritt nach oben zeigt, und darüber stehend (also mit einem Abstand von mindestens anderthalb Meter) ansehen. Dann sollte man eine Kopfposition finden, von der aus die gesamte Austrittsfläche der Optik grün aussieht (Farbe der Phosphorschicht bei weißen LEDs). Stellen, die dabei weiß bleiben, sind »tote Bereiche«. Dort kommt im Betrieb kein Licht raus – ein Hinweis auf schlechte Fokussierung.

Andererseits bedeutet eine komplett »grün« aussehende Optik aber nicht unbedingt, dass sie optimal ausgerichtet ist, sondern nur, dass das sie das sein könnte. Der Leuchttest bleibt also unersetzbar. Als Konstantstromquelle kommt ein Labornetzgerät oder – mit Vorwiderstandsbegrenzung – ein Akku, Netzteil oder Ladegerät in Frage. Der maximal zulässige Strom der LED darf nicht überschritten werden. Und falls sie schlecht gekühlt ist (z. B. noch nicht aufgeklebt!), muss der Strom viel kleiner sein, um den Überhitzungstod zu vermeiden. Andererseits braucht man nur einen relativ geringen Strom zum Ausrichten; bei abgedunkeltem Raum können z. B. 20 oder 50 mA genügen.

Gehäuse: Die Materialfrage

Vor einigen Jahrzehnten waren die Frontgläser geriffelte Streugläser aus richtigem Glas und die Spiegel sowie die Lampengehäuse aus Metall. Nicht, weil man das unbedingt so wollte, sondern weil die Fertigungstechnik noch nicht so weit war, diese Teile aus Kunststoffen herzustellen. Damit ergab sich eine sehr gute Kühlung der Glühbirnen – die in diesem Umfang gar nicht nötig war, weil »Glühobst« warm werden darf und zweieinhalb Watt eine vergleichsweise kleine Leistung sind. Mit der schrittweisen Einführung von Kunststoffen (zuerst für Spiegel und Streuglas, später auch das Gehäuse) kam es allerdings zu ersten Wärmestauproblemen: Bei manchen Scheinwerfern, z. B. dem 80er-Jahre-Union Ellipsoid, Prüfzeichen ~~~K10774, schmolz die Halogenbirne gern im Kunststoffspiegel fest. Jenseits von 4 Watt gibt es dieses Problem auch beim Bisy FL. Aber das sind Ausnahmen bzw. »Übertaktungsprobleme«. Generell hat sich Kunststoff als robuster und isolierender Werkstoff für sämtliche Halogenscheinwerferteile also schon bewährt.

Nun gibt es mit der LED ein neuartiges Leuchtmittel, das ein anderes Wärmemanagement verlangt. Es muss nicht bloß das »Durchbrennen« der Diode vermieden werden, sondern jede unnötige Erwärmung: Jedes Grad zuviel kostet Wirkungsgrad (weniger Strom wird in Licht umgesetzt). Die Kühlung sollte also eigentlich so gut wie möglich sein.

In der Praxis muss man Kompromisse machen. Im Eigenbau bewährt haben sich schlichte Aluminiumgehäuse, womit die LED thermisch verbunden (meist verklebt) wird. Die Gehäuse zum Schutz und der Abdeckung der Optik fallen in der Regel groß genug aus, dass sie, auch ohne Kühlrippen, eine für Fahrtwindkühlung (!) akzeptable Außenfläche bieten.

Nun gibt es eine Reihe von Konstruktionen, die von versierten Bastlern zu Recht als »Thermoskannen« verspottet werden. Das sind einerseits kommerzielle Konstruktionen, bei denen zwar die LED auf einem Alu-»Kühlkörper« befestigt wird. Dieser wird dann aber in einem geschlossenen Plastikgehäuse eingesperrt, was den »Kühlkörper« ad absurdum führt – deshalb schreibt man ihn besser in Gänsefüßen. Beispiele für diese wärmekranke, lichtfressende Fehlkonstruktionsart: Fast alle »herkömmlichen« kommerziellen Modelle, darunter sämtliche Inolight- und BUMM-IQ-Modelle. Die LEDs in diesen Thermoskannen würden mehr Licht abgeben, wenn man sie endlich mal kühlen würde. Ein prima Beispiel zum beliebten Thema »Falsche Materialauswahl durch konservative Konstrukteure«.

Schlimmer noch: Neben den Profis gibt es auch Amateure, die mit ungünstigen Materialen konstruieren. Das sind meist Plastikgehäuse für Taschenlampenoptiken, die mehr oder weniger hui gestaltet sind. Aber immerhin sind diese Bastler insofern etwas weiter als die Industrie, als sie auf der Rückseite der Leuchten kleine Alukühlkörperchen einbauen. Die müssen natürlich verrippt sein und addieren deshalb vermeidbares Gewicht, weil sonst die Kühlfläche zu klein würde. Das funktioniert zwar besser als die viel schlechter gekühlten Kommerzlösungen. Bloß elegant wirkt eure wunderliche Materialkombination nicht, ihr Herren Mode-Diesainer …

Material (and form) follows function. Der neue SON Edelux ist der erste mir bekannte kommerzielle StVZO-LED-Scheinwerfer, der (auch) in Sachen Gehäusematerial und Kühlung optimal konstruiert ist. Das Produkt verdient (auch) dafür eine Auszeichnung.

Zum Autor

Rainer Mai ist

Fahrrad-Sachverständiger in Frankfurt am Main, Maschinenbauingenieur,

Alltags- und Reiseradler, Mitgründer und Betreuer einer

Selbsthilfewerkstatt, Mitinitiator der »AG Verflixtes Schutzblech«.

Rainer Mai ist

Fahrrad-Sachverständiger in Frankfurt am Main, Maschinenbauingenieur,

Alltags- und Reiseradler, Mitgründer und Betreuer einer

Selbsthilfewerkstatt, Mitinitiator der »AG Verflixtes Schutzblech«.