Ausgabe 41 · Juli 2025

Umgangssprachlicher Unsinn und Ungenauigkeiten bei Begriffen der Fahrradtechnik

von Juliane Neuß

Begriffe in der Fahrradtechnik sind historisch gewachsen und nicht immer korrekt, manchmal irreführend und ab und an schlichtweg falsch. Gelegentlich gibt es Begriffe, die so schnell den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben, dass eine Korrektur nicht mehr möglich ist (bestes Beispiel das Laufrad).

Persönlich könnte ich mich am meisten über den Begriff Q-Faktor aufregen, der seit ca. 30 Jahren (laut Wiki von 1991 bei Bridgestone) in der Fahrradwelt rumgeistert. Der Q-Faktor bezeichnet den Abstand der Pedale zueinander, aber er ist eben kein FAKTOR! Ein Faktor wäre rein mathematisch ein Teil einer Multiplikation. Hier wird aber ein einfaches Längenmaß beschrieben und nichts multipliziert. Am sinnvollsten wäre es noch, wenn der Pedalabstand mit der Beinlänge ins Verhältnis gesetzt werden würde. Denn bei kurzen Beinen (z. B. bei Kindern oder Kleinwüchsigen) ist ein großer Pedalabstand unbequemer als bei einem Zwei-Meter-Radsportler. Dann würde man einen möglichst großen Quotienten anstreben (Beininnenlänge durch Pedalabstand), um eine zu große und ungewollte Spreizung im Hüftgelenk zu vermeiden. Sehr große Pedalabstände entstehen zwangsläufig bei mit Mittelmotor betriebenen Fahrrädern.

Der Begriff gehört in die Kategorie »willkürlich entstanden, nicht hinterfragt und nicht nachgedacht« und wird gern in »Fachzeitschriften« bei der Differenzierung von Rahmendaten gebraucht.

1″-Vorbauten haben einen Durchmesser von 22,2 mm. Das ist aber nicht 1″. 25,4 mm sind 1″. Die Bezeichnung rührt daher, dass die Gabelschäfte, in denen sie verbaut wurden, einen Außendurchmesser von 1″ aufwiesen. Dasselbe gilt für 1 1/8″-Vorbauten, die dann einen Durchmesser von 25,4 mm haben, aber nur das Gabelschaftrohr 28,57 mm misst.

Der Begriff gehört in die Kategorie »historisch gewachsen und verselbstständigt« und kann bei Kunden, die in der Lage sind, einen Messschieber abzulesen, zu Verwirrung führen.

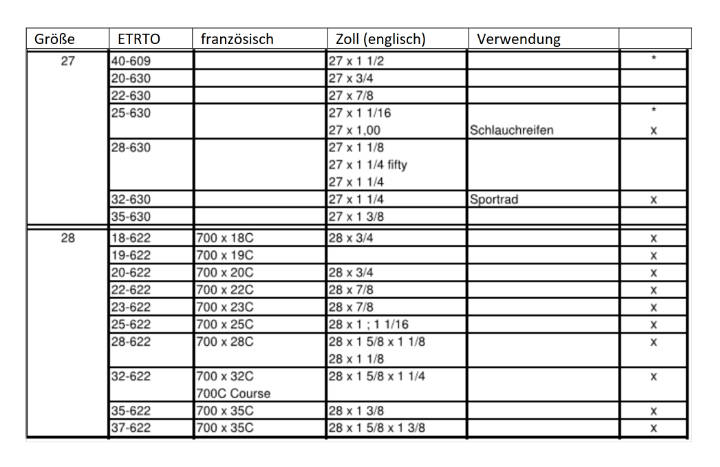

Bei Reifengrößen wird es lustig. Warum waren die frühen 27″-Rennsportreifen größer als die 28″-Reifen? Warum heißt heute ein Reifen 27,5″ (698, 5 mm vs. 584 mm = 23″, Michael Sinner) und wird statt mit 698 mm mit 584 mm angegeben?

Die ganz einfache Erklärung, die den meisten genügt: Die Reifengrößen wurden früher nur mit dem Außendurchmesser angegeben. Wenn dann ein dünner Reifen (Rennrad!) verbaut werden sollte, musste man die Felge entsprechend größer machen. Da wir heute mit der ETRTO(European Tyre and Rim Technical Organisation)-Norm uns an den Felgendurchmessern orientieren und dabei das Maß betrachten, das unterm Felgenhorn liegt und die Lage des Reifendrahts beschreibt, sehen die Bezeichnungen auf den ersten Blick unverständlich aus. Je dicker der Reifen, desto kleiner der Felgendurchmesser. Glücklicherweise werden nicht mehr alle Reifengrößen, die es früher mal gab, weiterverwendet. Das sind einfach zu viele.

Dieser Begriff gehört in die Kategorie »historisch gewachsen, eine Veränderung ist schwer durchsetzbar«. Solange die Begriffe trotzdem eindeutig sind und gedeutet werden können, ist das kein Problem.

Wenn man vor 30 Jahren in eine Fahrradwerkstatt ging und ein Innenlager verlangte, bekam man ein Tretlager, und wenn man ein Tretlager verlangte, bekam man eine Kettenradgarnitur. Innenlager war sozusagen die Verabredung unter den Mechanikern, dass es sich dabei um ein Tretlager handelt, denn Innenlager waren eigentlich alle Lager am Fahrrad. Warum die Kettenradgarnitur mit dem Tretlager gleichgesetzt wurde, lässt sich schwer deuten. Vielleicht hat man früher das als Einheit betrachtet (bei der Fauber-Kurbel, die heute noch im BMX-Bereich verwendet wird, ist das immer noch so).

Dieser Begriff gehört in die Kategorie »nicht hinterfragte Gewohnheit«, die aber den wenigsten aufgefallen ist. Man hat sich auch als Kunde daran gewöhnt.

Die jüngste Verwirrung dürfte durch den Begriff Laufrad hervorgerufen werden. Während alteingesessene Mechaniker und technisch versierte Radfahrer darunter die Räder ihres Fahrzeugs verstehen, denken junge Eltern an die schnell flitzenden Vehikel ihrer Jüngsten, die der Laufmaschine von Drais (1817) nachempfunden sind. Und Laufmaschine wäre tatsächlich der korrekte Begriff, der sich aber im Eifer des schnell wachsenden Marktes (seit 1999) nicht durchsetzen konnte.

Hier war der Konsument mit der Namensfindung schneller als alle Hersteller, die nach dem ersten Produkt (LIKEaBIKE) auf den Markt stürmten. Wahrscheinlich wird man diesen Begriff nicht mehr einfangen können. Die Doppelbedeutung wird bestehen bleiben.

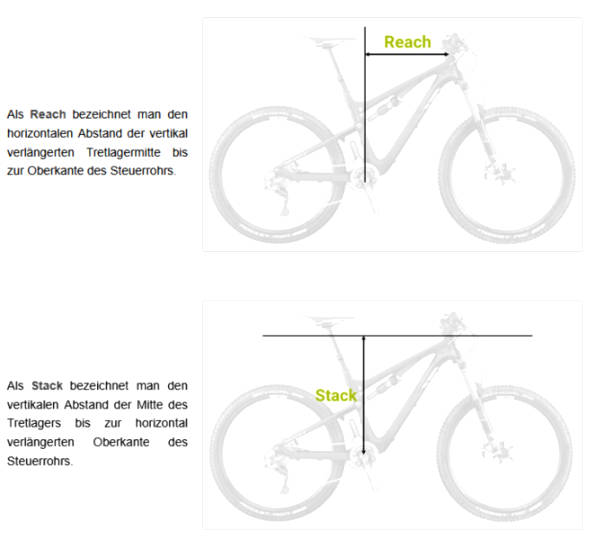

Als vorläufig letzten Begriff möchte ich ein Begriffspärchen erwähnen, dem einfach zu viel Bedeutung zugemessen wird. Es sind zwei Maße, die im wesentlichen Rahmenhöhe und einen kleinen Anteil der Rahmenlänge beschreiben, aber in meinen Augen zu nichts anderem nütze sind als annähernd identische Rahmenkonstruktionen zu vergleichen. Ich meine Stack und Reach. Mit Stack wird der Abstand von der Tretlagerhöhe zur Steuerkopfhöhe beschrieben und mit Reach der Abstand von der Senkrechten über dem Tretlager zum Steuerkopf. Keines dieser Maße hilft dem zukünftigen Fahrradkäufer, irgendetwas über die tatsächliche Rahmengeometrie zu erfahren. Dabei ist der Begriff Stack noch einigermaßen sinnvoll, weil die Steuerkopfhöhe die Rahmenhöhe besser definiert als, wie früher üblich, die Länge des Sattelrohrs. Um allerdings daraus die Überstandshöhe abzuleiten, müsste man sowohl die Tretlagerhöhe wissen als auch den »Slop« (eine Definition, wie stark das Oberrohr gegenüber dem Sattelrohr ansteigt). Für die Sitzposition ist dieses Maß auch nur eingeschränkt nutzbar, weil Art und Geometrie von Vorbau und Lenker nicht erfasst werden.

Beim Reach wird die ursprüngliche Definition (siehe Skizze) schon seit Längerem aufgeweicht (aber dadurch nicht sinnvoller). Reach ist ein Maß, was an einer senkrechten Linie vom Tretlager ausgehend anfängt und bis zur Mitte des Gabelschaftrohrs gemessen wird. Damit reicht dieses Maß höchstens dazu, sehr ähnliche Rahmengeometrien (z. B. innerhalb eines Modells) zu vergleichen. Es eignet sich nicht für ergonomische Betrachtungen bezüglich der Rahmengeometrie. Dafür fehlt z. B. der Sitzrohrwinkel, der bei gleichem Reach völlig unterschiedlich ausfallen könnte und damit einen komplett anderen Rahmen mit anderen Eigenschaften hervorbringen könnte. Ebenso wie beim Stack fehlen auch hier die Maße und Geometrien von Vorbau und Lenker, sodass keine Aussage über die tatsächliche Sitzlänge getroffen werden kann.

Mittlerweile wird auch gern der Reach mit dem Abstand von der Sattelstütze zum Vorbau beschrieben. Das bessert das Ergebnis aber nicht wirklich, weil die oben genannten Details trotzdem noch fehlen.

Fazit: Stack und Reach klingen professioneller als sie sind und werden im Marketing überbewertet. Leider werden aus den Angaben oft falsche Schlüsse gezogen, weil andere Details der Rahmengeometrie nicht mit einbezogen werden.

Wer noch andere Begriffe kennt, die sich unter derselben Überschrift vereinen könnten, darf diese gern der Redaktion mitteilen (redaktion@fahrradzukunft.de). Dann würden wir die Reihe fortsetzen.

Zur Autorin

Juliane

Neuß, von Beruf Technische Assistentin für Metallographie und

Werkstoffkunde. Ihre Berufung: Fahrradergonomie und Fahrräder für

kleinwüchsige Menschen. Betreibt seit 1998 die Firma

Junik-Spezialfahrräder, hat sechs Jahre lang die Filiale eines

Fahrradladens in Hamburg geleitet und viele Jahre den Techtalk in der

ADFC-Radwelt geschrieben. Sie ist seit 2016 Inhaberin der

»Fahrradschmiede 2.0« in Clausthal-Zellerfeld, ihrem Heimatort, und hat

dort auch eine Brompton-Spezialwerkstatt.

Juliane

Neuß, von Beruf Technische Assistentin für Metallographie und

Werkstoffkunde. Ihre Berufung: Fahrradergonomie und Fahrräder für

kleinwüchsige Menschen. Betreibt seit 1998 die Firma

Junik-Spezialfahrräder, hat sechs Jahre lang die Filiale eines

Fahrradladens in Hamburg geleitet und viele Jahre den Techtalk in der

ADFC-Radwelt geschrieben. Sie ist seit 2016 Inhaberin der

»Fahrradschmiede 2.0« in Clausthal-Zellerfeld, ihrem Heimatort, und hat

dort auch eine Brompton-Spezialwerkstatt.