Ausgabe 25 · August 2017

Diesen Artikel als PDF

Panzerschlauch

Produktidee für eine modulare Lösung für hoch beanspruchte Fahrradreifen - nicht nur am Lastenrad

Ralf Kusmierz

Problematik

Mein typischer Anwendungsfall: Ein gewöhnliches Stadtrad wird weitgehend im Nahbereich als ziemlich vollwertiger Ersatz für ein Automobil eingesetzt, vor allem für Einkäufe, außerdem als Arbeitsgerät für die Zeitungszustellung. Es hat einen rahmenfest montierten Frontgepäckträger für Lasten bis 15 kg und einen Hinterradgepäckträger, an dem beidseitig große Zeitungstaschen eingehängt sind. Diese werden jeweils mit zwei bis drei Zeitungspaketen beladen, das macht ungefähr 40 kg Transportgut hinten. An Tagen mit besonders dicken Zeitungen ergeben sich ausnahmsweise an die 80 kg Beladung. Das ist insofern unproblematisch, als damit nur wenige hundert Meter von der Abladestelle bis in den Zustellbezirk gefahren und dort zunächst einige Zeitungspakete in Hauseingängen usw. deponiert werden können, sodass die Extremlast nur auf den ersten paar hundert Metern auftritt. Ein Anhänger am Rad wäre für diese Lasten sicher hilfreich, hat aber andere Nachteile.

In der Alltagsnutzung werden die hinteren Taschen beispielsweise mit je zwei Sechserpacks 1,5-l-Limonadenflaschen beladen, sodass in diesem Fall hinten ebenfalls regelmäßig an die 40 kg Ladung transportiert wird – die Zuladung ist mit der bei der Zustellung vergleichbar.

Zusätzlich ist das Rad noch mit dem übergewichtigen Fahrer belastet, der mit Winterkleidung und Arbeitssicherheitsschuhen 150 kg auf die Waage bringt. Im Extremfall ergeben sich Systemgewichte von über 250 kg, mit einer Hinterradlast von mehr als 150 kg.

Niedriger Druck erhöht Reifenverformung, Aufstandsfläche und Walkarbeit (jedenfalls auf hartem Untergrund) und damit Rollreibung und Reifenverschleiß. Ich habe wegen der hohen Radlast chronisch Ärger mit der Bereifung. Deswegen würde ich gerne mit ziemlich hohem Reifendruck fahren, aber das halten die Mäntel einfach nicht aus.

Die Sache mit dem druckabhängigen Rollwiderstand und dem unnötigen Verschleiß tritt aber nicht nur bei »Elefantenrädern« wie meinem auf, sondern auch bei »normalen« Rädern mit 100–150 kg Systemgewicht.

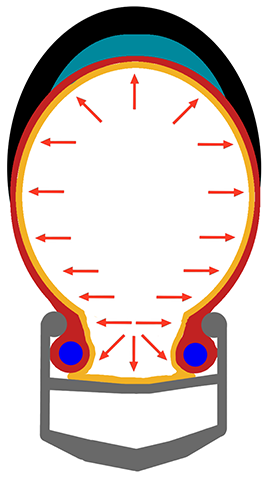

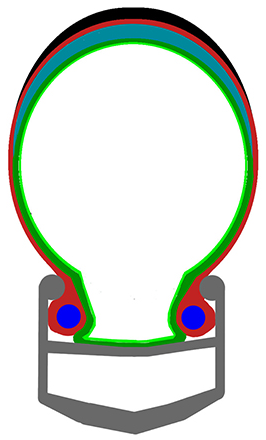

Für die weiteren Ausführungen mag es sinnvoll sein, sich den Aufbau eines Fahrradmantels vor Augen zu führen. Grundlage ist eine Gewebeschicht, die Karkasse. Diese trägt die aufgebrachten Gummischichten und begrenzt die Ausdehnung des Reifens bei Befüllung mit Luft. Zwischen Lauffläche und Karkasse ist bei einigen Stadt- und Trekkingreifen eine Pannenschutzschicht aus besonders zähem Gummi eingebracht, die das Eindringen von spitzen Fremdkörpern erschweren bzw. verhindern soll. Fehlt die Pannenschutzschicht, übernehmen diese Aufgabe Lauffläche und Karkasse gemeinsam. Die Seitenwände des Reifens sind ebenfalls (aus Gewichtsgründen aber nur dünn) gummiert, um Wasser vor dem Eindringen ins Karkassengewebe abzuhalten. Der Mantel endet an den offenen Flanken in einer wulstförmigen Verdickung, die durch die Einarbeitung von Drähten (relativ starr) oder Aramidfasern (faltbar) entsteht. Am oberen Rand der Felgenhörner befindet sich an den Innenseiten ebenfalls eine Verdickung, der Felgenhaken. Die Reifenwülste werden durch den Luftdruck im Schlauch an die Innenseite der Felgenflanke unterhalb des Felgenhakens gepresst und zentrieren damit den Mantel in der Felge und hindern ihn am Abspringen. Es nimmt also nicht der Schlauch, sondern der Mantel den Druck auf. Dem Schlauch fällt die Aufgabe zu, für Luftdichtigkeit zu sorgen.

Von: Wolfram Steinmetz

Beispiel aus dem Alltag mit einem hochbelasteten Fahrrad

An dem oben beschriebenen »Lastesel« fahre ich Schwalbe Marathon Mäntel der Größe 47-622. Diese sind für einen maximalen Druck von 5,0 Bar spezifiziert (ich habe sie immer mit 5,5 Bar befüllt, dann rollten sie schon leidlich leicht – lieber wären mir angesichts der Belastung eigentlich um die sieben Bar).

Nachdem die Felgen an diesem Rad durchgebremst waren, befand ich die Schwalbe-Mäntel für noch gut, also wurden sie weiterverwendet. Der überhöhte Druck hinterließ aber Spuren: Es gab rundherum überall Längsrisse im Gummi (ich nenne sie Hochdruckrisse), außerdem hatte ich den Eindruck, dass sich die Drähte gedehnt haben, denn es war schwierig, die Mäntel zentriert zu montieren und mit Druck zu beaufschlagen, ohne dass sie sich von der Felge abschälen – ich brauchte dafür mehrere Anläufe.

Irgendwas war jedoch immer noch nicht in Ordnung: Die Räder hoppelten beim Fahren – eine Ursache konnte ich nicht finden. Zu sehen und zu ertasten war nichts und wenn ich das Rad schob, bemerkte ich auch nichts.

Provisorischer Notbehelf

Es wurde mir aber unheimlich. Vor einiger Zeit hatte ich zwei Mäntel des Fabrikats Continental TourRide der Größe 47-622 gekauft, die dann doch nicht zum Einsatz kamen. Ich kramte diese Mäntel hervor und erwog, diese zu montieren. Etwas verärgert stellte ich fest, dass Continental einen Maximaldruck von nur vier Bar angibt. Was mich an Fahrradreifen nun ziemlich prinzipiell stört, ist, dass sie – im Vergleich zu Autoreifen – viel zu teuer sind: Man verschleißt vielleicht 2–3 mm Gummi und wirft den ganzen, voll funktionsfähigen Rest (Drähte, Karkasse, Reflektorstreifen, Pannenschutzschicht) weg. Früher, in den Achtziger Jahren, als es noch keine pannensicheren Reifen für hohen Druck gab, hatte ich damit angefangen, mit einer Zweitverwendung zu experimentieren: Zunächst hatte ich den Protektor aus den abgefahrenen Reifen herausgeschnitten und als Pannenschutzeinlage verwendet. Später hatte ich einfach komplett abgefahrene Reifen als »Innenmäntel« in neuen Mänteln montiert. Die beiden ineinander geschachtelten Mäntel vertragen zusammen einen deutlich höheren Maximaldruck als ein einzelner Mantel, damit hatte ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Einen verbesserten Pannenschutz und komfortablen Leichtlauf durch angemessenen Reifendruck. Damals fragte ich mich verzweifelt, warum diese Eigenschaften nicht herstellerseitig angeboten wurden. Überdruckschäden traten damals oft in Form ausgerissener Drähte auf: Ich habe in einigen Fällen solche fünf bis zehn Zentimeter langen Risse mit Blumendraht erfolgreich wieder zusammengenäht – mit zusätzlichem »Innenmantel« konnte man die dann noch abfahren.

Das mit den doppelten Mänteln werde ich jetzt wieder versuchen: Die Continental- kommen in die Schwalbe-Reifen, dann kann ich die Marathons noch völlig blankfahren und zusammen kann man den Doppelmantel auch ordentlich auf sechs oder mehr Bar aufpumpen.

Es gibt dabei ein Problem: Ohne Luftdruck werden die Drähte des inneren Mantels axial zusammengedrückt. Beim Aufpumpen spreizen die sich zwar, aber dabei wird der an der Felge anliegende Schlauchumfang u. U. ziemlich stark gedehnt und kann reißen. Eine mögliche Vorsichtsmaßnahme ist, zunächst mit wenig Druck zu pumpen, damit sich beide Drähtepaare an der Felgenwand setzen und zentrieren, Luft wieder abzulassen, damit sich der Schlauch entspannen kann, hoffen, dass die Mäntel an Ort und Stelle bleiben, und dann periodisch den Luftdruck in Intervallen bis zum angestrebten Enddruck zu steigern. Besonders kritisch ist der Bereich um das Ventil herum, weil der Schlauch dort hohl liegt, bevor der Druck das Ventil tief in den Felgensitz gepreßt hat. Manchmal klebe ich dort einige aus alten Schläuchen ausgeschnittene »Pflaster« mit Vulkanisierflüssigkeit auf den Schlauch auf, das funktioniert recht gut. Ein bisschen hilft auch Talkum zwischen Schlauch und Mantel: Der Schlauch kann dann auf dem sich wegspreizenden Mantel leichter rutschen. Bei der hohen Flächenpressung ist das aber nicht sehr effektiv. Besser wären eigentlich dickwandige Schläuche (ca. 2 mm), wie sie an Postfahrrädern eingesetzt werden. Diese sind nicht so empfindlich. Problem aber: Sie sind kaum erhältlich.

Die fummelige Montage und das hohe Gesamtgewicht macht die Verwendung von doppelten Mänteln unattraktiv. Der Rollwiderstand ist hingegen in Ordnung: Subjektiv rollt der mit höherem Druck von gut 6 Bar gefahrene Doppelmantel jedenfalls leichter als der mit einem zulässigen Maximaldruck von 4–5 Bar gefahrene Einfachmantel. Bei einem üblichen niedrigen Druck von 3,5 Bar ist der Rollwiderstand merklich schlechter als bei einem einzelnen Mantel, was ich darauf zurückführe, dass die Mäntel beim Walken aneinander scheuern – man findet nach der Demontage darin auch Gummiabrieb.

Der Panzerschlauch – Überlegungen zu einer modularen Lösung

Dieses Reifenproblem ist eigentlich keine spezielle Transportreifenfrage. Technische Produkte sollten immer hochbelastet sein, andernfalls wären sie überdimensioniert und damit zu teuer. Nur sollten sie auch nicht überlastet sein – und das war ursprünglich das Ausgangsproblem.

Dabei sind Reifen keineswegs billig: Ein Stückpreis von 50 € inkl. Montage ist realistisch (der Händler verkauft auch gerne neue Schläuche für 10–15 €/Stck. dazu), macht 100 € für 5.000 km Laufleistung oder 0,02 €/km – bei gegenüber einem Kfz sehr geringer Beanspruchung. (Na gut, Schuhsohlen sind vermutlich teurer.)

Eigentlich wünschenswert wäre nun die Zerlegung der Reifenfunktion in dauerhafte und Verschleißkomponenten, also so etwas wie eine austauschbare Protektorschicht. Und das ginge auf die Weise, dass »druckfeste Schläuche« zum Einsatz kämen, also ähnlich wie Schlauchreifen, aber ohne Lauffläche, jedoch mit stabiler Pannenschutzschicht. Die eigentlichen Mäntel brauchten dann mechanisch kaum beanspruchbar zu sein, sondern die leichtgewichtige Karkasse wäre quasi nur Laufschichthalter und hätte alleine die Aufgabe, diese in Position zu halten. Das wäre nicht nur ökonomisch und ökologisch sinnvoll, es könnte auch fahrdynamische Vorteile haben, weil dann Gürtelreifenkonstruktionen möglich wären wie bei den fabulösen »Rinkis« (Paul Rinkowski baute in den 1970er und 80er Jahren in Handarbeit Reifen, die insbesondere von DDR-Radsportlern bei internationalen Wettbewerben eingesetzt wurden).

So wahnsinnig aufwendig kann das nicht sein: Vorgegeben sind einige wenige Felgeninnendurchmesser (z.B. 622 mm), dann ist der einzige weitere Parameter der Querschnittsumfang, der von Manteltyp und Felgenmaulweite abhängt. Da die Mäntel nicht stramm aufgepumpt zu werden brauchen, sondern Druck und Elastizität von der Schlauchreifeneinlage stammen, könnten diese Schläuche in relativ wenigen sinnvollen Umfangsabstufungen hergestellt werden. Weil sie kaum verschleißen und deswegen sehr langlebig sein sollten, würde ihre bloße Existenz die Reifenpreise unter Druck setzen, da sie in Kombination mit beliebigen billigen Mänteln eingesetzt werden könnten, insbesondere solche wie die in Asien gebräuchlichen Mäntel mit dicker, langlebiger Laufschicht.

Wenn ich mir die technische Entwicklung so anschaue: Wie vieles am Fahrrad verläuft auch die Entwicklung der Reifen sehr zögerlich und zumindest in den westlichen Ländern keineswegs stringent in Richtung eines ökonomischen Optimums – offensichtlich fehlt es an Marktdruck aufgeklärter Verbraucher, da die Werbung nur die Zielgrößen »Sportlichkeit« und »Sicherheit« herausstellt, Ökonomie aber offensichtlich keine wahrnehmbare Rolle spielt.

Ausblick

Die Idee mit dem »Panzerschlauch« und den preisgünstig ersetzbaren Protektoren ist auch nichts anderes als das: eine bloße Idee. Bis zu einem marktfähigen Produkt wäre noch ein langer, dornenreicher Weg der theoretischen Prüfung, Entwicklung und Erprobung zurückzulegen, von dem man vorher nicht weiß, ob er überhaupt zum Ziel führt. Selbst wenn sich eine brauchbare technische Lösung und ein rationelles Fertigungsverfahren finden, heißt das noch lange nicht, dass der Markt das Produkt auch annimmt. Ein Großteil der Fahrräder dürfte eine Lebensdauerbereifung haben, d. h. wenn die Reifen nach ca. 5.000–10.000 km abgefahren sind, dann ist auch das Rad »moralisch verschlissen« und wird durch ein neues Supermarktfahrrad ersetzt. Die echten Radsportler (die seltsamerweise glauben, dass sie auf Rennrädern trainieren müssen, obwohl es für die Kondition gar nicht auf Etappenzeiten ankommt und sie genauso gut Tourenräder benutzen könnten) lassen sich bei den Reifen sowieso nicht reinreden. Bei den Posern und Eisdielensportlern kommen Vernunftreifen aus Gründen der Optik nicht in Frage. Nur ein sehr kleiner Anteil der Endverbraucher entscheidet also selbstbestimmt und informiert über die Reifen, die meisten verlassen sich auf Agenten (Hersteller und Händler) – und die haben kein Interesse an verbraucherfreundlichen Lösungen, sondern wollen Umsatz und Rendite generieren.

Anmerkung der Redaktion:

Ähnlich wie Ralf Kusmierz beschreibt auch Christian Kuhtz in seinem Heft »Rad kaputt« eine Anordnung von zwei Mänteln ineinander. »Rad kaputt« erschien in der im Selbstverlag herausgegebenen Reihe »Einfälle statt Abfälle«. Zu diesem Problem scheinen – nicht selten in der Technikgeschichte – mehrere Tüftler gleichzeitig vergleichbare Lösungen gefunden zu haben.

Zum Autor

Ralf Kusmierz lebt in Bremen.