Ausgabe 20 · Juni 2015

Diesen Artikel als PDF

Tretlagergetriebe Pinion P1.18 – Wirkungsgrad-Messungen an Nabenschaltungen – Teil 3

von Andreas Oehler

Einleitung

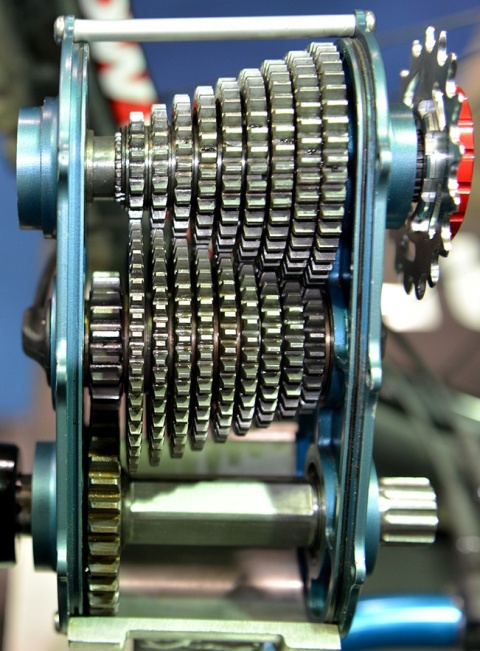

Auf der Eurobike 2010 trat Pinion zum ersten Mal öffentlich in Erscheinung – und das direkt mit einem Paukenschlag. Ein 18-Gang-Tretlager-Getriebe mit 636 % Übersetzungsbereich, gleichmäßigen Gangsprüngen, Eignung für ambitionierte sportliche Nutzung und mit konkurrenzfähigem Gewicht. Das war eine anspruchsvolle Entwicklungsaufgabe und vertraute mutig darauf, dass genügend Fahrradhersteller sich die Mühe machen würden, die benötigten speziellen Rahmen dafür anzubieten. Seit Produktionsbeginn 2012 hat sich das Pinion-Getriebe bei High-End-Trekkingrädern gut verbreitet – und das, obwohl diese Räder etwa 1 kg schwerer und 1.000 € teurer sind als vergleichbare Modelle mit Rohloff Speedhub. Auf der Eurobike 2014 wurden zudem weitere Ausführungen des Getriebes mit 9 und 12 Gängen angekündigt. Hier soll nur das ursprüngliche Modell P1.18 betrachtet werden.

Der Nabenschaltungs-Prüfstand, den ich in Fahrradzukunft 16 und 17 vorgestellt habe, war für die P1.18 nicht direkt nutzbar, weil dieses Tretlagergetriebe eben eine spezielle Aufnahme am Rahmen verlangt. Freundlicherweise gestattete mir Jörg Wulle, ADFC Vorstand in Tübingen, einige Wochen sein etwa ein Jahr intensiv gefahrenes Gudereit SX-P1.0 Trekkingrad mit P1.18 für Messzwecke umzubauen. Dazu musste der Getriebemotor an die speziellen Pinion-Kurbeln und die Tretlagerwelle angepasst und ein Rohr am Hinterbau befestigt werden, an dem sich die Bowdenzüge für die Kraftmessung abstützen. Als Hinterrad kam das schon im alten Prüfstand genutzte 26 Zoll Kettenschaltungs-Rad zum Einsatz. So konnte nun vergleichbar wie in den beiden vorherigen Artikeln Drehzahl und Drehmoment an An- und Abtrieb gemessen werden.

Der Fahreindruck der Tretlagerschaltung ist sehr angenehm. Das Getriebe arbeitet nahezu geräuschlos – am ehesten noch meint man in den Gängen 7 und 13 ein leichtes »Mahlen« zu erahnen. Der Drehgriff ist leichtgängig. Der Gangwechsel gelingt auch bei leichter Last. Die Gangsprünge von 11,5 % sind so gering, dass im städtischen Stop-and-Go gerne mal 2 Stufen auf einmal gewechselt werden. Der Übersetzungsbereich ist mit 636 % üppig – mehr als gute MTB-Kettenschaltungen bieten. Als maximales Eingangs-Drehmoment werden 250 Nm genannt. Das reicht für einen 150 kg schweren Mann, der sein volles Körpergewicht auf die 175 mm langen Tretkurbeln wirken lässt. Dieser Wert ist somit exakt vergleichbar zu den 100 Nm maximalem Drehmoment der Rohloff Speedhub hinter der recht üblichen Übersetzung mit einem 40er Kettenblatt und 16er Ritzel.

Historische und alternative Tretlagergetriebe

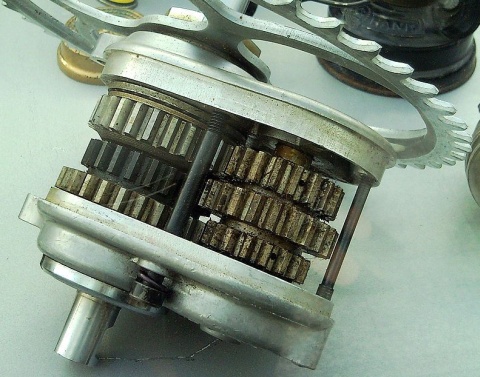

Tretlagerschaltungen sind nichts grundlegend Neues. In den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es bereits verschiedene Hersteller von 2-, 3- und 4-Gang-Getrieben.

Von: Thomas Ernst

Die hohen Belastungen in dem im Vergleich zur Hinterradnabe sehr langsam drehenden Getriebe machen dieses schwer und groß.

Auf der Eurobike 2013 wurde mit dem Effigear ein weiteres Tretlagergetriebe vorgestellt. Im Unterschied zu Pinion waren das Getriebe auf 3 Achsen verteilt mit einer unveränderbaren Übersetzung. Damit ist die Zahl der Gänge auf maximal 9 begrenzt. Genannt wurden 440 % Übersetzungsbereich. Zulässig sind wie bei Pinion 250 Nm. Das Kettenrad sitzt bei dieser Schaltung entfernt von den Kurbeln.

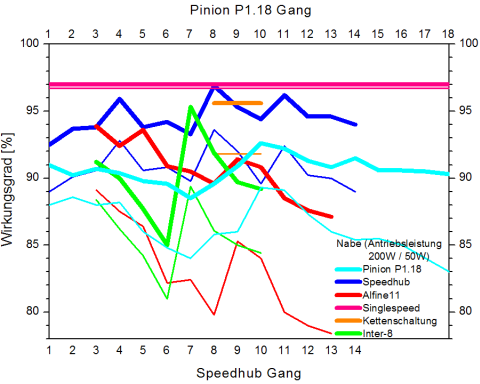

Wirkungsgrad bei 50 und 200 Watt Antriebsleistung

Wie bei den vorangegangenen Messungen wurde bei 50 bis 200 Watt Antriebsleistung und 60 Kurbelumdrehungen pro Minute gemessen. Der große Übersetzungsbereich des Pinion P1.18 machte es schwierig, bei sehr hoher Rad-Drehzahl Werte im unteren Leistungsbereich zu messen, weil der Riemen und die Leerlaufverluste des zum Abbremsen genutzten Generators dann schon 50 Watt erreichen. Eine Übersetzung vom Kettenrad mit 32 Zähnen auf ein 24er Ritzel erwies sich gerade noch als tauglich. Ebenfalls war es schwierig bei ganz langsamer Rad-Drehzahl hohe Leistungen einzustellen, da der Riemen auf der Felge zum Durchrutschen neigte. Eine nachgerüstete Felgenbremse an der Schwinge musste deshalb bei den niedrigen Gängen zusätzliches Bremsmoment liefern. Die Feineinstellung erfolgte weiterhin per elektrischer Last am Generator.

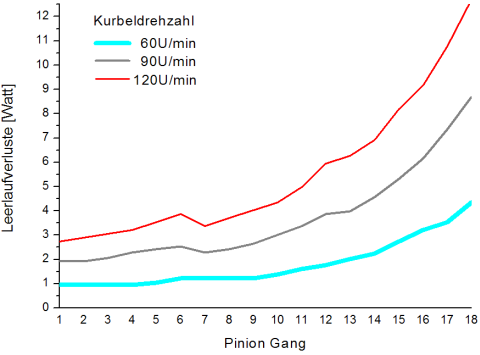

Der Wirkungsgrad der P1.18 liegt hier etwas unterhalb der Rohloff Speedhub – wobei beide Exemplare etliche tausend Kilometer eingefahren wurden. Offiziell wirbt Pinion nicht mit Wirkungsgradangaben – zitiert werden Pinion-Mitarbeiter aber mit »konstant 96 %«. Vermutlich bezieht sich diese Angabe auf hohe Leistungen und ohne die Verluste in Kette und Hinterradnabe. Da die Kette hier 50 % schneller läuft als bei der Speedhub sind dort allein schon etwas höhere, lastunabhängige Verluste versteckt. Zudem hat das Getriebe nicht unerhebliche Leerlaufverluste – insbesondere in den hohen Gängen mit entsprechend schnell drehenden Zahnrädern, was insbesondere bei niedriger Antriebsleistung nachteilig ins Gewicht fällt. Über die Ursache der Leerlaufverluste kann derzeit nur spekuliert werden. Sicher werden die Dichtringe an der Tretlagerwelle dazu beitragen und auch die Planschverluste der vielen Zahnräder im Getriebegehäuse. Bei schnellerer Kurbeldrehzahl steigen die Leerlaufverluste erwartungsgemäß. Allerdings sind sie bei schnellen 120 U/min nicht doppelt so hoch wie bei 60 U/min sondern nur etwa 50–70 % höher. Bei 90 U/min – wie für hohe, aber die Knie schonende Dauerleistungen empfohlen – liegen die Leerlaufverluste 30–40 % über den bei 60 U/min gemessenen.

Fazit

Meinen Messungen nach liegt die Pinion P1.18 beim Wirkungsgrad etwas hinter der Rohloff Speedhub – insbesondere in den hohen Gängen und bei niedriger Last. Kräftige Reiseradler profitieren bei dann ähnlichem Wirkungsgrad vom deutlich breiteren Übersetzungsbereich und den kleineren Gangsprüngen. Es ist erfreulich, dass ein weiteres kleines europäisches Unternehmen die Großen am Markt überflügelt, mit einer Lösung, die zudem robust und nahezu wartungsfrei ist. Das höhere Gewicht ist ein Nachteil, allerdings ist dessen Anordnung in der Mitte des Fahrrad günstig. Zudem erlaubt diese, einen besonders leichten gefederten Hinterbau zu realisieren. Nachteil gegenüber der Speedhub ist, dass noch keine Variante des Chainglider-Kettenschutzes verfügbar ist. Besonders reizvoll ist die Nutzung an Liegerädern. Hier ist ein breiter Übersetzungsbereich besonders wichtig, da die Nutzer einerseits schneller fahren wollen, aber häufig auch mehr Mühe am Berg haben. Am Liegerad braucht es keinen komplett neuen Rahmen, es reicht der vergleichsweise einfache Austausch des Tret-Auslegers vorne.

Von : Bus-Velomo

Zum Autor

Andreas

Oehler (42) arbeitet als Maschinenbauingenieur beim

Fahrradbeleuchtungshersteller Schmidt Maschinenbau.

Andreas

Oehler (42) arbeitet als Maschinenbauingenieur beim

Fahrradbeleuchtungshersteller Schmidt Maschinenbau.